Archive for the ‘Gegenwartsfilme’ Category

Admiral Yamamoto

29 Juli

Original: Rengou Kantai Shireichoukan Yamamoto Isoroku, (2011) von Izuru Narushima

Isoroku Yamamoto, Admiral der japanischen Streitkräfte, gilt als Architekt des Überraschungsangriffs auf Pearl Harbor. Wenig überraschend spielt dieser Auftakt zum Krieg zwischen Japan und den USA im Film eine prominente Rolle, aber vor allem in seiner Bedeutung als Wendepunkt sowohl für Yamamoto als auch für Japan. Denn Admiral Yamamoto ist kein klassischer Kriegs- oder Actionfilm (auch wenn der Trailer diesen Eindruck weckt), sondern eher eine Mischung aus Biographie und politischem Drama. So wurde ich denn von dem Film, an den ich keine großen Erwartungen hatte, auch positiv überrascht.

Die Handlung setzt Ende der 1930er Jahre ein und schildert wie eine kriegstreibende Koalition aus Armee, rechten Politikern und Medien für einen Dreimächtepakt mit Hitler und Mussolini kämpft und ihn schließlich 1940 bekommt. Yamamoto (Koji Yakusho), der den Pakt strikt abgelehnt hatte und dafür auch öffentlich kritisiert wurde, wird zu dieser Zeit Oberbefehlshaber der Marine und tritt angesichts des sich abzeichnenden Krieges mit den USA für einen Überraschungsangriff ein, in der Hoffnung, damit einen Friedensschluss zum Vorteil Japans erzwingen zu können. Denn ihm ist klar, dass angesichts der wirtschaftlichen Überlegenheit Amerikas ein langer Krieg zwangsläufig in einer Niederlage Japans enden muss.

Dank Yamamotos brillanter Strategie gelingt der Angriff am 7. Dezember 1941 tatsächlich, ohne allerdings der US Navy die erhofften schweren Verluste zuzufügen – kein einziger amerikanischer Flugzeugträger wird versenkt. Schnell zeigt sich nun, dass Yamamoto Recht hatte: Nur wenige Monate später tauchen die ersten Bomber über Tokyo auf, die Amerikaner kämpfen sich Insel für Insel näher an Japan heran. Als er sich nach der verlorenen Schlacht um Guadalcanal auf eine Inspektionsreise begibt, um die Moral seiner Truppe zu heben, wird sein Flugzeug im April 1943 abgeschossen.

Der Film setzt sich mittels der Person Yamamotos erstaunlich kritisch mit der kriegerischen Geschichte Japans von der Meiji-Restauration bis in den Zweiten Weltkrieg auseinander. Yamamoto, der seinem Land in allen Kriegen dieser Zeit gedient hatte und bis heute als größter Held seines Landes verehrt wird, personifiziert einerseits das expansionistische, imperialistische Japan dieser Zeit. Andererseits sind der Ehrenkodex der Samurai und der daraus abgeleitete Wunsch, sein Land zu schützen, so tief in ihm verankert, dass er sich als Bewahrer des Friedens sieht und die Kriegspolitik als selbstmörderisch ablehnt. Zur Darstellung dieses konfliktbehafteten Mannes haben die Filmemacher mit Koji Yakusho den richtigen Darsteller gefunden, der den Admiral mit viel väterlicher Würde, aber auch von Sorgen zerrissen zeigt.

Ob die Darstellung Yamamotos im Film der historischen Wirklichkeit entspricht, kann ich nicht wirklich beurteilen. Dass Regisseur Narushima ein guter Film über eine der schillerndsten Figuren der japanischen Geschichte gelungen ist, dieses Urteil traue ich mir aber zu. Schade nur, dass der Film offenbar vor allem als japanische Antwort auf Pearl Harbor vermarktet wird, was bei vielen Zuschauern zwangläufig zu Enttäuschung führen muss.

Sukiyaki

8 Juli

Original: Gokudo meshi (2011) von Akira Maeda

Als Neuankömmling in seiner Gefängniszelle ist Kenta (Tasuku Nagaoka) für die anderen fünf Insassen ein Rätsel: Er sondert sich ab, schweigt die ganze Zeit vor sich hin, und er weigert sich sogar, an ihrem traditionellen Erzählwettbewerb zum Jahresende teilzunehmen! Der Gewinner des Wettbewerbs darf sich bei den anderen Zelleninsassen etwas von dessen Neujahrs-Essen aussuchen, und das ist im Gefängnis nunmal das einzige richtig gute Essen im ganzen Jahr. Die Regeln des Wettbewerbs sind einfach: Reihum erzählt jeder Insasse Geschichten aus seinem Leben, in denen er unvergesslich gut gegessen hat. Es gewinnt derjenige, der den anderen das meiste Wasser im Mund zusammen laufen lässt.

Während die fünf sich den Gefängnisalltag mit ihren kulinarischen Erinnerungen verschönern, sind diese Geschichten für Kenta eine Qual. Denn gutes Essen erinnert ihn vor allem an seine Mutter, die ihn als kleines Kind verließ, und an seine große Liebe Shiori (Fumino Kimura), eine Ramen-Köchin. Als er jedoch überraschend einen Brief von Shiori erhält, kommt Bewegung in die kleine Zelle.

Wie so viele Filme, die derzeit aus Japan den Weg zu uns finden, ist auch Sukiyaki die Verfilmung eines erfolgreichen Manga. Allerdings haben Regisseur Maeda und sein Team einen rundum gelungenen und überzeugenden Film daraus gemacht, dessen erste Hälfte von den gleichermaßen appetitanregenden wie witzigen Erinnerungen an die Gourmet-Erlebnisse der Häftlinge dominiert ist, bevor sich der Schwerpunkt auf Kentas weniger erfreuliche Lebensgeschichte verlagert. Auch wenn der Film – wie nicht anders zu erwarten – mit vielen Flashbacks arbeitet, sind diese Episoden immer nahtlos eingebettet und funktionieren exzellent.

Getragen wird dieser low-budget Film ganz klar von den Darstellern, die ihre Häftlingscharaktere wunderbar menschlich-authentisch spielen, wobei Kenta als düster-mysteriöser Gegenpol zu den vor allem komödiantisch ausgerichteten Häftlingen fungiert. Jeder Charakter erzählt seine eigene kleine Geschichte, voller großer und kleiner witzig-sympathischer Macken und mit ganz viel Liebe zum Detail. Diese zeigt sich sowohl in den Gefängnisszenen als auch natürlich bei den Erinnerungen an die Leckereien der japanischen Küche und die damit verbundenen biographischen Ausschnitte aus den bewegten Leben der Knastbrüder.

Sukiyaki ist sowohl bezüglich der Charakterkonstellation als auch des Handlungsverlaufs darauf ausgelegt, uns Zuschauern eine emotionale Breitseite zu verpassen. Selten habe ich einen Film gesehen, in dem Humor, Liebe, Verzweiflung und Traurigkeit eine so ausgewogene, stimmige und unterhaltsame Mischung eingehen. Zusammen mit den Erinnerungen an Reis-Omelett, Sukiyaki, BBQs am Strand oder Oppai-Pudding bietet diese höchst unterhaltsame Mischung das Potenzial, zu einem ähnlichen Kultfilm wie Tampopo zu werden, auch wenn er letztlich nicht an dessen filmische Qualität heranreicht.

Black dawn

27 Juni

Original: Gaiji keisatsu (2012) von Kentaro Horikirizono

Als nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe des 11. März wichtiges technisches Equipment aus einem zerstörten Atomforschungslabor verschwindet und die Spuren nach Nordkorea führen, wird die Antiterror-Einheit URA eingeschaltet. Unter der Leitung von Kenji Sumitomo (Atsuro Watabe) nimmt sie die Spur eines japanischen Nuklearexperten auf, der vor langer Zeit nach Nordkorea auswanderte. In der Hoffnung, von ihm etwas über die Pläne zu erfahren, bringen sie ihn zurück nach Japan, doch er zeigt sich wenig kooperativ.

Während Sumitomo mit allerlei Psychotricks den Professor von einer Zusammenarbeit zu überzeugen versucht, entdecken seine Leute eine weitere Spur: Ein in Japan lebender koreanischer Geschäftsmann scheint bei seinen Geschäftsreisen als Kurier für eine Terroristen-Gruppe zu fungieren. Über seine japanische Ehefrau Kaori (Yoko Maki) hoffen die Ermittler, Zugang zu ihm zu erhalten. Doch Kaori birgt selbst ein altes Geheimnis.

Beim Eröffnungsfilm des JFFH2012 handelt es sich um eine der immer zahlreicher werdenden Kino-Adaptionen erfolgreicher Fernsehserien (wobei die Serie wiederum auf einem Roman basierte). Die Erdbebenkatastrophe dient der Story lediglich als kleiner, aktueller Aufhänger und wurde auch erst nachträglich in die Story eingewoben, denn am 11. März waren die Dreharbeiten bereits weit fortgeschritten.

Zunächst klingt die Story vielversprechend, und auch der Auftakt im Stil eines klassischen Thrillers macht Lust auf mehr. Leider bleiben die Macher aber nicht bei der Sache, sondern spinnen um die Figur der Kaori eine ziemlich hanebüchene Nebenhandlung, die dem Film jegliches Tempo raubt und den Fokus völlig vom Ermittlungsteam (und dessen potenziell interessanten inneren Konflikten) weglenkt. Man gebe noch ein paar Löcher in den Plot und drücke ordentlich auf die Tränendrüse, und aus dem Polit-Thriller wird – ja, was eigentlich? Ein ziemliches Kuddelmuddel, das man sich ohne Weiteres sparen kann.

Cast me if you can

5 Juni

Original: Wakiyaku monogatari (2010) von Atsushi Ogata

Der Schauspieler Hiroshi (Toru Masuoka) hat reichlich Probleme: Er ist auf Nebenrollen abonniert, er wird ständig mit anderen Leuten verwechselt, mit den Frauen klappt es nicht so richtig und obendrein steht er auch noch im Schatten seines Vaters, eines sehr erfolgreichen Schriftstellers. Als er sich in die lebenslustige, von einer Schauspielkarriere träumenden Aya (Hiromi Nagasaku) verliebt, und obendrein seine große Chance auf die Hauptrolle in einem Woody-Allen-Remake wegen einer peinlichen Verwechslung zu platzen droht, gerät seine Welt aus den Fugen.

Hiroshi weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht, er ist mit der Situation völlig überfordert. Ein Freund steht ihm zwar mit verrückten Ideen zur Seite, die aber nur noch für mehr Verwicklungen sorgen. Doch Hiroshi reißt sich zusammen und – tollpatschig und gutmütig wie er ist – kämpft für Ayas Glück und seine Hauptrolle, und findet dabei endlich zu sich selbst.

Was an Cast me if you can sofort auffällt, ist die perfekte Besetzung der Charaktere: Toru Masuoka scheint selbst eine Art ewiger Nebendarsteller zu sein, und hat an der Rolle des Hiroshi vielleicht auch deshalb sichtlichen Spaß. Auch das Zusammenspiel mit der vor Energie sprühenden Hiromi Nagasaku und dem liebenswerten Über-Vater Masahiko Tsugawa funktioniert exzellent.

Die Chemie zwischen den Darstellern, einige schöne Running Gags und Verwechslungen sorgen dafür, dass der Film wirklich Spaß macht. Lediglich eine Nebenhandlung um eine angebliche Affäre Hiroshis mit der Frau eines Politikers (er war mal wieder zur falschen Zeit am falschen Ort) wird etwas zu sehr ausgebreitet und lenkt leider von der Liebesgeschichte und Hiroshis tollpatschigem Werben um Aya ab, was den guten Gesamteindruck dann doch etwas schmälert. Auf das Happy End dieser unterhaltsamen romantischen Komödie müssen wir am Ende aber natürlich nicht verzichten. Regisseur Atsushi Ogata, der in der Vergangenheit mit Kurzfilmen auf sich aufmerksam machte, gab hier ein ordentliches Spielfilm-Debut, um wie mit seinen Kurzfilmen Preise einzuheimsen, wird er sich aber noch ein bisschen strecken müssen.

Smuggler

1 Juni

Original: Sumagurâ: Omae no mirai o hakobe (2011) von Katsuhito Ishii

Kinuta (Satoshi Tsumabuki) ist ein totaler Loser. Mit seinem Studium hat er nichts angefangen und seinen Traum, Schauspieler zu werden, hat er hingeworfen. Jetzt verplempert er seine Tage beim Pachinko und häuft Schulden bei einem Kredithai an. Als der sein Geld sehen will, hat Kinuta keine Wahl: Er arbeitet für Joe (Masatoshi Nagase), einen Schmuggler, der vorwiegend Leichen entsorgt. Gleich bei seinem ersten Auftrag rettet Kinuta dank seines schauspielerischen Talents den Auftrag und gewinnt Joes Vertrauen.

Bei ihrem nächsten Auftrag geraten die Schmuggler aber unversehens in die Kampflinien zwischen der chinesischen Mafia und dem Tamura-Clan. Die Tamuras wollen den Tod ihres Chefs rächen und fordern die Köpfe der beiden chinesischen Super-Killer, die ausgerechnet von Kinuta und Joe zu den Tamuras überstellt werden sollen. Zu allem Überfluss will bei dem Transport auch noch die undurchsichtige Witwe des Clan-Chefs (Hikari Mitsushima) dabei sein…

Smuggler legt gleich zum Auftakt ein buntes Feuerwerk aus Action, Gags und grotesk-überdrehten Charakteren hin – hier merkt man dem Film an, dass es sich um eine Manga-Verfilmung handelt. Als dann die Crew um Kinuta, Joe und ihren Helfer Jiji eingeführt wird, geht es zunächst etwas gemächlicher zu, dafür wird reichlich Humor und die eine oder andere überraschende Wendung beigegeben, bevor mit der beginnenden Jagd auf die Killer wieder Action und Tempo in den Vordergrund drängen.

Nach dieser rundum gelungenen, sehr stimmigen und höchst unterhaltsamen ersten Hälfte nimmt der Film dann leider eine wenig gelungene Wende. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber Schuld daran sind vor allem die langatmige gemeinsame Fahrt der Schmuggler sowie einige ausgedehnte Folterszenen. Beides nimmt dem Film das zunächst so rasante Tempo, und die meiner Ansicht nach deplatzierten Folterszenen (bei denen einige Besucher die Vorstellung verlassen haben) berauben ihn obendrein auch noch der wohltuenden humoristischen Leichtigkeit. Alles in allem ein ordentlicher Action-Kracher, der den anfangs hohen Spaßfaktor leider nicht über die ganzen 114 Minuten halten kann.

About the Pink Sky

28 Mai

Original: Momoiro sora wo (2011) von Keiichi Kobayashi

Die Schülerin Izumi (Ai Ikeda) findet einen Geldbeutel mit verdammt viel Geld. Einen Teil davon leiht sie einem Bekannten, bevor ihre Freundinnen Hasumi und Kaoru aus Neugier auf den Besitzer den Geldbeutel zurückbringen. Der heißt Sato (Tsubasa Takayama) und stellt sich als attraktiver, junger Mann heraus, in den Hasumi sich vom Fleck weg verliebt. Allerdings hatte Sato das Geld von seinem Vater geklaut und schon fest für einen Freund eingeplant.

Izumis Angewohnheit, die Negativität von Zeitungsartikeln zu bewerten, bringt ihn dann auf eine Idee: Als Kompensation für das fehlende Geld verlangt er von den Mädchen, eine Zeitung voller fröhlich machender Artikel zusammenzustellen. Doch das Gutelaune-Projekt sorgt für Eifersucht und Neid zwischen den Mädchen und Izumi möchte außerdem herausfinden, für wen Sato diese Zeitung eigentlich braucht.

About the Pink Sky gewann 2011 den Japanese Eyes Award beim Tokyo International Film Fest, und war bereits auf so renommierten Festivals wie Sundance und Rotterdam zu sehen. Nicht ohne Grund. Keiichi Kobayashis Regiedebut erzählt eine komplexe Geschichte über Liebe, Freundschaft, Tod und Verlust aus der Sicht von Charakteren, die zudem mit den Frustrationen des Erwachsenwerdens in einer verwirrenden Welt konfrontiert sind.

Dass dieser problembeladene, in schwarz-weiß gedrehte Film dabei nicht erdrückend wird, ist den liebevoll-sympathisch gezeichneten Charakteren und ihren kleinen Verschrobenheiten zu verdanken, die immer wieder für Abwechslung und lustige Überraschungen sorgen. Exemplarisch dafür steht etwa die urkomische Szene, in der Izumi sich für einen Job in einer Erotik-Chatline bewerben will, und sich dafür als ihre Mutter ausgibt.

Restlos begeistert hat mich vor allem Ai Ikeda. Die gerade einmal 16 Jahre alte Hauptdarstellerin gibt die zwischen Frustration, Wut, Provokation, Begeisterung, Enttäuschung, Hoffnung und Flirt mit dem großen Leben da draußen schwankende Izumi absolut überzeugend und authentisch. Vielleicht hat sie sich einfach selbst gespielt, aber vielleicht wurde hier auch ein großes Talent entdeckt. About the Pink Sky macht jedenfalls neugierig auf mehr, sowohl von Regisseur Kobayashi als auch von Ikeda. Für mich eines der Highlights beim JFFH dieses Jahr!

Rhapsodie im August

23 Okt.

Original: Hachigatsu no kyoshikyoku (1991) von Akira Kurosawa

Vier Kinder verbringen den Sommer bei ihrer Großmutter Kane (Sachiko Murase) in Nagasaki, während ihre Eltern einen lange vergessenen Bruder Kanes in Hawaii besuchen, der es inzwischen zu Reichtum gebracht hat. Durch die Erzählungen der Großmutter und Ausflüge nach Nagasaki und in die Umgebung tauchen sie ein in die Geschichte ihrer Familie und des Atombombenabwurfs auf die Stadt, bei dem auch ihr Großvater ums Leben kam.

Als die Verwandten in Amerika davon erfahren, reist der Neffe Clark (Richard Gere) zum bevorstehenden Todestag des Großvaters am 9. August an und versetzt damit die Familie in Alarmstimmung. Völlig umsonst, wie sich herausstellt, denn anstatt durch die Bedeutung der Atombombe in der Familiengeschichte abgeschreckt zu sein, nimmt Clark aufrichtig Anteil an Kanes Trauer. Für die alte Dame werden die Erinnerungen jedoch immer realer – bis sie ganz in die Vergangenheit eintaucht.

Rhapsodie im August wurde teils als oberlehrerhaft, teils als anti-amerikanisch kritisiert. Doch diese Kritik betrachtet den Film sehr oberflächlich und übersieht damit zum einen, dass der Abwurf der Atombombe keineswegs den Amerikanern vorgeworfen wird. Vielmehr wird sie und das Leid, das sie über die Menschen gebracht hat, als Bestandteil des Krieges gesehen und der Krieg in seiner Gesamtheit verurteilt. Zudem wird die Person von Clark – und damit stellvertretend auch Amerika – sehr positiv und sympathisch dargestellt.

Zum anderen geht es Kurosawa in seinen Filmen immer um die Menschen und wie sie selbst im Angesicht dramatischer Beschwernis Sinn und Glück finden. Dafür steht sinnbildlich auch das lange Leben von Kane, die trotz ihrer grausamen Erfahrungen letztlich ein zufriedenes Leben geführt hat und sich nun im hohen Alter an ihren Enkeln, leckeren Bohnen und der Schönheit des Mondscheins erfreut.

Kritisiert werden vielmehr die Erwachsenen, die ihrer amerikanischen Verwandtschaft genau die Probleme im Umgang mit der Atombombe und den Überlebenden unterstellen, die es in Japan gibt. Als Clark dann jedoch aufrichtig mit den Trauernden mitfühlt und keinerlei Berührungsängste hat, fallen sie aus allen Wolken.

Während ich diese Kritik an Kurosawas vorletztem Film also nicht gelten lasse, hat er dafür andere Schwächen. Die größte ist zweifellos, dass nach etwas mehr als der Hälfte ein völliger Bruch durch Rhapsodie im August geht. Standen in den ersten ca. 50 Minuten ganz Kane und die vier Kinder und ihre gemeinsame Reise in die Geschichte der Familie im Zentrum, wird mit dem Auftauchen zuerst der Erwachsenen und dann von Clark all das völlig beiseite gewischt und die Perspektive gewechselt. Was bei den Kindern eine sympathisch-unbedarfte Herangehensweise an die Vergangenheit war, wirkt nun streckenweise aufgesetzt, bemüht und hölzern.

Ganz unbenommen hat der Film – wie könnte es bei einem Kurosawa auch anders sein – aber auch einige sehr starke Momente. Zu nennen wäre etwa der Blick auf die Ameisen während des Trauergottesdienstes, deren langer Karawane die Kamera bis zu einer wunderschön erblühten Rose folgt. Und natürlich der Schluss, als sich Kane mit ihrem Regenschirm dem Taifun entgegenwirft und Abschied von der Realität nimmt. Eine wunderschön inszenierte Szene, bei sich Kurosawa auch ein bisschen selbst zitiert.

Alles in allem ist Rhapsodie im August aus meiner Sicht dennoch einer der schwächsten Filme in Kurosawas Opus, aber gegen seine großen Meisterwerke können natürlich 99% aller Filme nicht anstinken, das kann also eigentlich kein vernünftiger Maßstab sein. Der Film hat Licht und Schatten, etwas mehr Stringenz und Konzentration auf die Figur der Kane hätte ihm gut getan, aber er setzt sich mit einem sehr schwierigen und emotionalen Thema auseinander und regt dabei auf interessante und angenehme Weise zum Nachdenken an.

Wandering Home

12 Juni

Original: Yoi ga sametara, uchi ni kaero (2010) von Yoichi Higashi

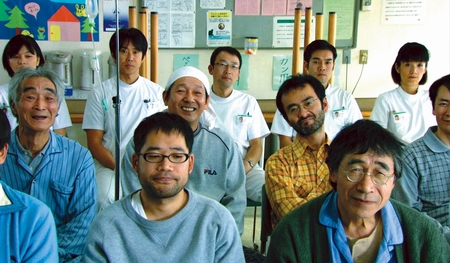

Als Kriegsberichterstatter in Südostasien hat der Fotograf Tsukahara (Tadanobu Asano) einen Blick in die Abgründe der menschlichen Seele geworfen, als er aus dem kambodschanischen Bürgerkrieg berichtete. Nun ist er dem Alkohol verfallen, lebt bei seiner Mutter und getrennt von seiner geschiedenen Frau (Hiromi Nagasaku) und den beiden gemeinsamen Kindern. Als er eines Tages große Mengen Blut spuckt und die Ärzte ihm bei weiterem Alkoholmissbrauch den Tod voraussagen, unterwirft er sich einer Entziehungskur in einer Spezialklinik.

Seine Begegnungen dort mit verschiedenen anderen Patienten, die langsame Normalisierung seines Bezugs zur Realität und die Übernahme von Verantwortung in der Patientengruppe lassen ihn trotz einiger Rückschläge Schritt für Schritt wieder auf die Beine kommen. Dazu tragen auch die Besuche seiner Kinder bei und dass die Beziehung zu seiner Ex-Frau wieder an Vertrauen und Intimität gewinnt.

Wandering Home geht sehr clevere und effektive Wege dabei, den Zuschauer an den alkoholbedingten Aussetzern und der verwirrten Gefühlswelt und Realitätswahrnehmung des Trinkers teilhaben zu lassen. Manchmal ist der Ton plötzlich weg, oder er brüllt in der Gegend herum während andere davon nichts mitbekommen. Dabei zeigt Asano wieder mal, dass er nicht umsonst einer der Superstars in Japan ist: Seine Darstellung des Alkoholkranken kommt ohne große Effekthascherei aus, ist wohltuend undramatisch, ehrlich und glaubwürdig.

Trotz der zahlreichen anrührenden Szenen driftet der Film auch zu keinem Zeitpunkt in Kitsch ab. Die Ereignisse und Begegnungen in der Klinik sowohl mit anderen Patienten als auch der behandelnden Ärztin, zu der Tsukahara bald Vertrauen fasst, werden sehr ruhig, fast ein bisschen distanziert dargestellt. Vieles bleibt unausgesprochen oder wird vor allem in den leisen Zwischentönen vermittelt.

Sehr schön wird besonders der langsame Weg der Besserung vermittelt, auf den er sich in der Klinik begibt. Ein zentrales Element spielt dabei das dienstägliche Curry-Menü, das Tsukahara auf Grund seines stark angegriffenen Magens lange verwehrt bleibt und um das er seine Mit-Patienten heftigst beneidet. Der Moment, in dem er endlich wieder Curry serviert bekommt, wird zu einem Triumph, zunächst mit fröhlicher Musik, die ganz plötzlich aussetzt so dass die ganze Konzentration auf Asano liegt, der mit unglaublichem Hochgenuss das Curry isst. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Entziehungskur tatsächlich so abläuft, wie hier gezeigt.

Beeindruckt hat mich an diesem Film besonders, wie die sympathisch-lustig-beschönigenden Darstellung von Alkoholismus, die sich oft in Filmen findet, hier entzaubert wird: Tsukahara torkelt herum, spricht wirres Zeug, hat Aussetzer und fehlenden Realitätsbezug, was durchaus komisch wirkt und in vielen Filmen als Aufhänger für Lacher dient. Er beugt sich über die Toilette, spuckt dann allerdings riesige Mengen Blut. Was bis eben noch schräg, witzig oder peinlich wirkte, wird so von einer Sekunde zur nächsten lebensbedrohlich. Für ungläubiges Staunen sorgte da auch der Moment, in dem ein Arzt wie im Nebensatz enthüllt, dass Tsukahara an Leberkrebs leidet und nur noch wenige Monate zu leben hat.

Für mich war Wandering Home eines der Highlights beim JFFH2011. Ein ruhiger, unaufdringlicher Film mit einem Hauptcharakter, der beim Kampf gegen seine inneren Dämonen nicht aufgibt, sich seinen Weg zurück in die Gesellschaft erkämpft, seine Selbstachtung wiederfindet und sich die Zuneigung und Liebe seiner Familie verdient. Gerade dieses Thema greift auch der Song während des Abspanns auf mit seinem Refrain „let me live my life with pride“.