Archive for the ‘Gegenwartsfilme’ Category

Original: Hatsujō kateikyōshi: sensei no aijiru (2003) von Mitsuru Meike

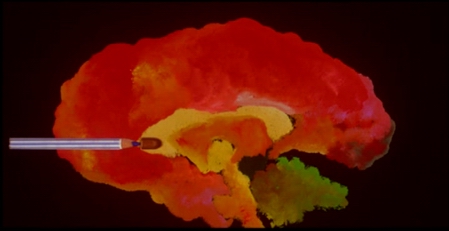

Das Callgirl Sachiko (Emi Kuroda) gerät in eine Schießerei und erhält eine Kugel in die Stirn. Doch statt Sachiko zu töten, hat das Geschoss einige ungewöhnliche Auswirkungen: Sinneswahrnehmungen erreichen sie manchmal nur verzögert, sie wird zu einer Intelligenzbestie und kann sogar in die Zukunft sehen. Obendrein findet sie in ihrer Tasche eine Replik des Zeigefingers von George W. Bush, die bei der Schießerei eigentlich an einen nordkoreanischen Spion übergeben werden sollte.

Der Präsidentenfinger entwickelt ein erstaunliches Eigenleben und findet Gefallen an Sachiko, die unterdessen bei einem Philosophieprofessor und dessen Familie unterkommt. Dort nutzt sie ihre erotischen Talente, um den Sohn des Hauses für seine Mathehausaufgaben zu motivieren. Lange bleibt ihr Aufenthalt dem Spion allerdings nicht verborgen, und Sachiko wird klar, was die wahre Bestimmung des Fingers ist und was der nordkoreanische Geheimdienst damit vorhat.

Ich werde aus diesem Film nicht so recht schlau. Manchmal habe ich das Gefühl, dass hier einfach die Vermarktungsfähigkeit eines vergleichsweise öden Pinkfilms mit ein paar Seitenhieben auf Bush gesteigert werden sollte, dann wieder sehe ich darin eine hochgradig kreative und schräge Veralberung des ganzen Pinkfilm-Genres mit einer politischen Message als Krönung.

Was spricht für die erste Variante? Zunächst mal die ganzen uninspirierten Sexszenen, die nach Schema F alle Klischees des Genres abhaken: Rollenspielsex als Lehrerin mit einem Schüler, Sex mit dem verwirrten Professor, Sex mit nem Polizisten, Selbstbefriedigung im Auto, ne kleine Vergewaltigung dazwischen. Spätestens in der dritten, immergleichen Sexszene holt man sich dann mal nen Snack aus dem Kühlschrank, um die Zeit totzuschlagen.

Aber dann wird uns aus heiterem Himmel diese geniale Szene auf dem Dach eines Hochhauses um die Ohren gehauen: Sachiko wird von Bushs Finger verfolgt, der schließlich in sie eindringt. Während sie sich auf dem grünen Dach windet, dirigiert im Hintergrund Bush aus einem Fernseher heraus den Finger – Moment, wie kam der Fernseher auf das Dach? Egal! Dazwischen werden dann noch Bilder aus dem Irakkrieg und der berühmte Flugzeugträger-Auftritt Bushs montiert. Die Bildkomposition, die verschiedenen technischen und stilistischen Mittel, die Dynamik dieser Szene und natürlich die hammerharte politische Message machen diese Szene einfach extrem beeindruckend!

Dass Sachiko Hanai so etwas wie ein Meta-Pinkfilm ist und sich heimlich über das Genre lustig macht, würde ich auch aus den augenzwinkernden Seitenhieben rauslesen, die immer wieder eingestreut sind. Angefangen gleich in der ersten Szene mit dem Typen, der gar nicht mehr aufhören kann zu ejakulieren. Oder die abstrusen Situationen, die immer wieder durch die zeitversetzte Sinneswahrnehmung Sachikos entstehen. Oder der Spion, der ihr in bester Stalker-Manier in ihrer Wohnung auflauert, sich zu ihren Handy-Fotos einen runterholt und dann aber vor lauter Langeweile anfängt, aufzuräumen und die Wäsche zu waschen.

Zu den stärksten Szenen gehört eine gegen Ende des Films. Sachiko und der Spion haben den Apparat entdeckt, der mittels Bushs Finger die Fernsteuerung der amerikanischen Atomraketen ermöglicht. Um dem Spion die Bedeutung des Geräts und den Plan der Nordkoreaner klarzumachen, greift sie nun zu denselben Motivationstricks wie zuvor in den Lehrer-Rollenspielen und zieht sich bei jedem richtig gelösten Rätsel weiter aus. Ich tendiere dazu, das für einen ziemlich cleveren – und komischen – Seitenhieb auf Standardmotive sowohl aus dem Pinkfilm als auch dem Spionagefilm zu halten…

Also, womit haben wir es hier zu tun? Mit einem Marketingtrick, der mittels einiger pseudo-intellektueller Sprüche und ein paar Bush-Videos Kinogängern und Festivalkritikern in aller Welt einen öden Pinkfilm als große Kunst verkaufte? Oder einem visionären Meisterwerk, das mit simplen aber kreativen Mitteln eine Antikriegsagenda mit politischer Satire verbindet, sich dazu eines Pinkfilms bedient und dabei auch noch dieses Genre persifliert? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen – aber selbst wenn das alles nur ein Marketingtrick war, dann war es auf jeden Fall ein verdammt genialer!

Blues Harp

10 Nov.

Original: Blues Harp (1998) von Takashi Miike

In einer Nacht begegnen sich drei Menschen: Der Yakuza Kenji (Seiichi Tanabe) wird zuerst vom Mundharmonikaspieler Chuji (Hiroyuki Ikeuchi) vor seinen Verfolgern gerettet und dann von Tokiko (Saori Sekino) zusammengeflickt. Chuji hat selbst als kleiner Straßendealer mit den Yakuza zu tun und schnell entwickelt sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft. Tokiko und Chuji verlieben sich bei einer erneuten Begegnung und werden ein Paar.

Doch während Chuji rundum zufrieden ist mit seinen kleinen Gigs in Nachtclubs und der Liebe zu Tokiko, zieht es Kenji nach ganz oben. Er intrigiert mit einem verfeindeten Clan gegen seinen eigenen Chef, um in dessen Fußstapfen zu treten. Plötzlich gerät Chuji durch einen Verrat zwischen die Fronten und Kenji muss sich zwischen seinem Freund und seinen ehrgeizigen Zielen entscheiden.

Die beiden Freunde könnten in ihrer Lebenseinstellung kaum unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite der bescheidene, fast schüchterne und großherzige Chuji, der völlig im Spiel mit der Mundharmonika und der Liebe zu Tokiko aufgeht. Auf der anderen der exzessive, herrische, die Konfrontation suchende Kenji. Miike macht den Kontrast zwischen ihren beiden Welten auch bildhaft deutlich: Chujis Welt ist farbenfroh, warm, voller Leben und Chaos, während Kenjis Intrigen in der Welt der Yakuza dagegen meist in kalten, reduzierten Bildern gezeigt werden.

Dass am Ende Kenjis konfliktbeladene, vor Gefahren strotzende Welt wie eine Naturgewalt über die heile Welt Chujis hereinbricht und Kenji bis zum Äußersten geht um seinen Freund vor den Konsequenzen zu retten, lässt sich vielleicht dahingehend deuten, dass auch Kenji sich tief drinnen nach einer solchen einfachen, heilen Welt sehnt. Doch ihm ist klar, dass er in einer solchen Welt nichts verloren hat. Das macht eine Szene deutlich, in der er sich einen Auftritt von Chuji ansieht und sich schon nach wenigen Minuten wieder von Tokiko verabschiedet unter Hinweis auf seinen Anzug und der Entschuldigung, er wäre fehl am Platze.

Auch wenn Chuji der eigentliche Hauptcharakter des Films ist, bleibt Kenji doch der interessanteste. Es fällt schwer, aus dem verschlossenen Typen schlau zu werden. Seine Zuneigung zu Chuji hat von Anfang an eine ausgeprägte homoerotische Note, die er vor diesem jedoch verbirgt, so als wolle er auch damit dessen Welt vor seinem eigenen zerstörerischen Einfluss schützen. Hier findet sich denn auch die einzige Parallele zu einem weiteren Film Miikes aus dem Jahr 1998, dem sehr viel bekannteren The Bird People in China. Hier entdeckt ebenfalls ein Yakuza etwas, für dessen Schutz er bereit ist, sich aufzuopfern.

Das Ende des Films bleibt offen, mit einem gewissen Interpretationsspielraum. Zudem wird der Film von zwei kurzen Flashbacks am Anfang und Ende eingerahmt, in denen wir Chuji als Kind sehen, einmal mit seiner Mutter und einmal mit seinem mysteriösen Vater. So hat Miike auch in diesem eigentlich so schlichten und geradlinigen Film uns Zuschauern noch ein kleines Rätsel mit auf den Weg gegeben.

Keine bedeutungsschwangeren Symbole, keine Schockeffekte oder krasse Gewalt, keine durchgeknallten, comic-haften Geschichten: Blues Harp ist einfach ein richtig guter Film mit einer spannend erzählten, intelligenten Story, sympathischen, glaubwürdigen Charakteren (sehr gut gespielt noch dazu) und einem knackigen, urig-rockigen Soundtrack, der die dichte Stimmung des Films wunderbar transportiert. Ein kleiner, wenig bekannter Rohdiamant im frühen Werk das Takashi Miike.

Diese Rezension ist Teil des Japanese Film Blogathon 2010.

Rainy Dog

4 Nov.

Original: Gokudo kuroshakai (1997) von Takashi Miike

Von seinem Clan verstoßen, schlägt sich der vereinsamte Yakuza Yujiro (Sho Aikawa) im entfernten Taiwan mit vereinzelten Auftragsmorden durch. Wenn es regnet (und es regnet ständig), verlässt er aus Aberglaube nicht einmal das Haus. Eine Kette von Ereignissen reisst ihn dann jedoch aus seiner selbsterwählten Apathie und Isolation: Zuerst taucht eine frühere Geliebte auf, die ihm ihren taubstummen Sohn aufdrängt. Zwar ignoriert er den Jungen so gut er kann, doch nimmt er ihn schließlich aufs Land mit, wo er einen weiteren Auftragsmord begehen soll.

Dort verbringt Yujiro einige verregnete Tage mit der Hure Lily (Lianmei Chen), bevor er seinen Job erledigt – um sich anschließend zwischen allen Stühlen wiederzufinden, denn sein Auftraggeber verkauft ihn an den rachedürstigen Clan seines Opfers. Zudem ist ihm noch ein mysteriöser Japaner (Tomorowo Taguchi) auf den Fersen. Unversehens entsteht zwischen Yujiro, dem kleinen Jungen und Lily auf der Flucht und im Kampf gegen die Yakuza eine enge, fast familiäre Zuneigung.

Der zweite Teil aus Miikes nur sehr lose durch gemeinsame Themen und Motive verbundenen Triad Society-Trilogie ist in vieler Hinsicht untypisch für das Enfant terrible des japanischen Films. Tatsächlich wirkt Rainy Dog mit seinen inhaltlichen und formalen Parallelen zu Filmen wie Sonatine oder Kikujiros Sommer eher wie ein Werk Takeshi Kitanos.

Die Kamera hält uns meist auf Distanz zu den Akteuren und abgesehen von der einen oder anderen wackligen Verfolgungsszene nimmt sie eine geradezu stoisch-unbewegliche Haltung an. Die Entwicklung der Beziehungen zwischen den Akteuren wird fast ganz auf die non-verbale Ebene verlagert, allein Lily gibt ab und zu einen Einblick in ihr Seelen- und Gefühlsleben. Yujiro ist völlig verschlossen und der Junge nunmal taubstumm. Gespräche dienen vor allem dem Zweck, die Handlung voranzutreiben. Die augenfälligste Parallele zu den Filmen Kitanos ist aber die zentrale Rolle, die einige Strandszenen für die Entwicklung der Beziehungen der drei zueinander übernehmen.

Ungewöhnlich für Miike ist auch die Art und Weise, in der Gewalt eingesetzt wird. In seinen bekannten Filmen ist die Gewalt zumeist grotesk übersteigert, wird entweder der Schockeffekte willen oder als stilisierend-ästethisches Element eingesetzt, an der Grenze zur Glorifizierung. Hier aber ist die Gewalt dreckig, alles andere als heroisch oder ästhetisch und sehr realistisch.

Insgesamt ist der ganze Film sehr stimmungsvoll und humanistisch. Miike nimmt sich viel Zeit für seine mit den Härten des Lebens kämpfenden Figuren und geht sparsam mit den durchgeknallt-schrägen Ideen um, mit denen er sonst so gern um sich wirft. Dennoch ist der Film alles andere als vorhersehbar oder mainstreamig, dafür sorgt allein schon die rätselhafte Figur des unbekannten, von Tomorowo Taguchi gespielten Japaners, der mehrfach aus dem Nichts heraus auftaucht und dessen Motivation, Herkunft und Beziehung zu Yujiro bis zuletzt ein ungeklärtes Rätsel bleibt.

Mich hat Rainy Dog ziemlich beeindruckt, vor allem, weil er ein weiterer Beweis für die schier unglaubliche Vielseitigkeit Takashi Miikes ist. Verglichen mit vielen seiner anderen Filmen ist dieser eher konventionell, aber selbst ein konventioneller Miike ist noch ein außergewöhnlicher Film!

Diese Rezension ist Teil des Japanese Film Blogathon 2010

Haru’s Journey

25 Okt.

Original: Haru to no tabi (2010) von Masahiro Kobayashi

Das Filmfest Hamburg ist ja sehr verlässlich: Japanische Filme spielen nie eine große Rolle, aber dafür haben sie immer den neuesten Film von Masahiro Kobayashi im Programm. Dieses Jahr lief Haru’s Journey und der hat voll und ganz für die sonstige Abwesenheit von Werken aus dem zweitgrößten Filmmarkt der Welt entschädigt, nicht zuletzt dank Altstar Tatsuya Nakadai.

Der spielt den alten Fischer Tadao, der eines Tages Hals über Kopf zusammen mit seiner Enkelin Haru (Eri Tokunaga) sein kleines Fischerdorf verlässt und sich aufmacht, seine Geschwister zu besuchen. In den Gesprächen mit seinen Geschwistern wird klar, dass Tadao ein neues Zuhause sucht, weil Haru nicht mehr mit ihm in dem kleinen Dorf leben möchte und er sich nicht allein versorgen kann. Doch niemand will ihn aufnehmen, zu schwer wiegen Streit und Fehler der Vergangenheit, die Tadao der Reihe nach von seinen Geschwistern aufs Brot geschmiert werden. Aber auch Haru wird durch die Reise klar, dass sie noch offene Wunden mit sich trägt – und dass sie Tadao eigentlich gerne bis zu seinem Tod begleiten möchte.

Wie man es von Kobayashi kennt, lässt er sich viel, viel Zeit mit der Entwicklung der Charaktere. Der Film folgt einem sehr langsamen Rhythmus, Kamerabewegungen und Schnitte werden sehr sparsam eingesetzt. Eine Szene, in der Tadao seinen ältesten Bruder besucht und sich mit ihm vor der Veranda sitzend unterhält, erinnert regelrecht an Mizoguchi mit ihrer Kombination aus Distanz und Verlagerung der Aufmerksamkeit durch Kamerabewegung statt Schnitte.

Der Auftakt zum Film ist jedoch ein Paukenschlag: Die Tür eines Holzhauses fliegt auf und heraus stürmt ein bärtiger, humpelnder, in einen wehenden schwarzen Mantel gekleideter Tatsuya Nakadai, der wutentbrannt seinen Spazierstock von sich schleudert. Ich fühlte mich unweigerlich an so manche Szene in Ran erinnert und hatte einen Moment lang einen Kloß im Hals.

Mit seinen 77 Jahren hat dieser Mann immer noch eine fantastische Präsenz auf der Leinwand, auch in einem eigentlich so ruhigen Film wie diesem. Was er allein mit seiner Stimme an Emotion und Dynamik freisetzen kann! Bei ihm spürt man ständig, wie es unter Tadaos Oberfläche brodelt und kann sich ohne weiteres vorstellen, wie dieser Sturkopf in einem Wutanfall seine Geschwister schwer verletzt und für immer entfremdet haben mag. Gleichzeitig ist er aber auch verletzlich und macht sich rührende Sorgen um seine Enkelin Haru, ist für sie sogar bereit, das größte Opfer zu bringen: Den Kotau vor seinen Geschwistern zu machen und einzugestehen, dass er Fehler gemacht hat.

Haru steht lange im Schatten des alten Mannes, bevor der Film sich dann gegen Ende schlagartig ganz um sie und ihre Probleme zu drehen beginnt und klar wird, dass diese Reise beide mit ihren Familien und sich selbst versöhnen soll. Diesen Bogen bekommt Kobayashi aber ganz wunderbar hin, auch wenn gegen Schluss vielleicht ein bisschen viel Tränen fließen. Was aber auf mich nicht aufgesetzt gewirkt hat. Ein sehr empfehlenswerter Film über Familienbande, mit dem Masahiro Kobayashi daran erinnert, dass er zu den großen und viel zu unbekannten Regisseuren seines Landes zählt.

Symbol

31 Aug.

Original: Shinboru (2009) von Hitoshi Matsumoto

Leider hab ich es dieses Jahr auf dem Fantasy Filmfest nur zu einem Film geschafft, aber der war ein Volltreffer! Mit Symbol legt Hitoshi Matsumoto eine noch absurdere, irrwitzigere Komödie vor als es sein Der große Japaner schon war.

Ein Mann (Hitoshi Matsumoto) wacht eines Morgens in einem blaugrauen, leeren Raum auf, aus dessen Wänden die Familienjuwelen von unendlich vielen Putten hervorragen. Wie nicht anders zu erwarten, erwecken diese vielen kleinen Pimmel seine Neugier und er stellt fest, dass jedesmal, wenn er einen davon drückt, etwas in seinem Raum passiert: Mal fängt es an zu regnen, mal bekommt er Sushi, mal eine Vase. In einem parallel verlaufenden Strang wird uns unterdessen die Geschichte eines mexikanischen Wrestlers erzählt, die irgendwann aus heiterem Himmel massiv von dem Mann mit den Pimmeln beeinflusst wird – wie auch das Schicksal der ganzen Welt!

Im Prinzip stellt Symbol so etwas wie den gegenläufigen Ansatz zum Großen Japaner dar: Wurde damals ein Superheld in unglaublich normalen und langweiligen Situationen gezeigt, wird nun ein ganz normaler Mann in eine völlig unglaubliche Situation geworfen. Allein deshalb liegt der Schluss nahe, dass Symbol einen größeren, offensichtlicheren Unterhaltungswert hat. Hm, das könnte die Untertreibung des Jahres sein, der Film ist nämlich gespickt mit urkomischen, völlig überraschenden Situationen und macht verdammt viel Spaß!

Er regt aber auch zum Nachdenken an und kann durchaus auch sehr pessimistisch-negativ interpretiert werden. Aber da jegliche Form von Interpretation an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt massive Spoiler enthalten würde, verkneife ich mir das jetzt, in der Hoffnung, dass der Film bald auch auf DVD erscheint (go, rem, go!)

Der Mann, auf dessen Mist dieser ganze Wahnsinn wuchs, ist Hitoshi Matsumoto, in Japan ein Star-Comedian, der unter dem Namen „Mat-chan“ zusammen mit Masatoshi Hamada das Duo Downtown bildet. 1982 traten die beiden erstmals gemeinsam im Fernsehen auf, durchgestartet sind sie aber erst Ende der 80er Jahre. Diese etwas längere Anlaufphase hat wohl nicht zuletzt an ihrem ungewöhnlichen Stil gelegen, mit dem sie die Welt der Standup-Comedy in Japan (Manzai) revolutionierten.

Mit diesem Hintergrund und seinen beiden bisherigen Filmen ist Matsumoto auf dem besten Wege, die Nachfolge von Takeshi Kitano anzutreten, der seine Karriere ebenfalls als Teil eine Manzai-Duos begann und nicht zuletzt mit Filmen voll abstruser Situationen Kritiker und Publikum gleichermaßen überzeugte. Ich kann Symbol jedenfalls jedem nur wärmstens ans Herz legen und bin schon sehr gespannt, was sich Matsumoto als nächstes einfallen lässt.

Tora-san our lovable tramp

2 Aug.

Original: Otoko wa tsurai yo (1969) von Yoji Yamada

20 Jahre, nachdem der Tramp Torajiro Kuruma (Kiyoshi Atsumi), genannt Tora, im Streit von zuhause ausriss, kehrt er in seine Heimat Shibamata, einen Arbeitervorort von Tokyo, zurück. Das tränenreiche Wiedersehen mit Onkel und Tante, vor allem aber seiner jüngeren Schwester Sakura (Chieko Baisho), wird jedoch schon bald überschattet von einem heftigen Streit: Auslöser ist Tora selbst, der sich bei einem Ehevermittlungstreffen so katastrophal aufführt, dass die Familie des Bräutigams Sakura entsetzt absagt. So macht Tora sich wieder auf die Reise.

Wenig später treffen ihn jedoch Gozensama (Chishu Ryu), der Priester aus Shibamata, und dessen hübsche Tochter Fuyuko in Kyoto, wo Tora sich als Fremdenführer durchschlägt. Natürlich verliebt der sich vom Fleck weg in Fuyuko und kehrt mit ihr und ihrem Vater nach Shibamata zurück, wo er auf Umwegen auch gleich seinen Fehler wiedergutmacht und die Hochzeit Sakuras mit einem stillen Verehrer aus der Nachbarschaft einfädelt. Ihm selbst bleibt das Liebesglück allerdings versagt.

Dieser Film war der Auftakt zu einer der langlebigsten und vielteiligsten Filmreihen der Geschichte, bis 1995 folgten noch 47 weitere Filme, alle im Großen und Ganzen mit demselben Team und nach demselben Strickmuster: Tora-san kehrt zu seiner Familie zurück, richtet in seiner gutmütig-dämlichen Art mehr oder weniger großes Chaos an (Handlungsstrang 1) und verliebt sich unglücklich in eine Frau, die natürlich ein paar Nummern zu groß für ihn ist (Handlungsstrang 2). Am Ende macht er sich dann wieder auf die Socken.

Ich habe bisher die ersten vier Filme der Reihe gesehen und davon ist der erste eindeutig der beste. Es gibt darin einige Szenen, die zum lustigsten gehören, was mir in japanischen Filmen begegnet ist, vor allem dank des oft völlig abstrus-unangebrachten Verhaltens von Tora. Tränen gelacht habe ich beispielsweise in der Wiedersehensszene mit Sakura, die ihren lange verschollenen Bruder erst nicht erkennt. Als es dann doch bei ihr Klick macht, setzt natürlich die handelsübliche melodramatische Streichermusik ein, alle brechen in Tränen aus, nur Tora meint: „Ich muss jetzt mal Pissen!“

Auch wenn die Nebendarsteller wie Chieko Baisho oder Chishu Ryu ihre Rollen wunderbar ausfüllen, stehen sie doch alle im Schatten des den Film völlig dominierenden Kiyoshi Atsumi als Tora. Ich habe Atsushi vorher nur einmal gesehen, in Home from the sea, ebenfalls von Yoji Yamada. Dort spielt er einen Fischhändler, einen ähnlich wie Tora veranlagten, gutmütig-lustigen, allseits beliebten aber tragischen Typen, der jedoch viel ruhiger und „normaler“ daherkommt.

Mit Tora dagegen schufen Atsumi und Yamada eine Naturgewalt, einen unverwechselbaren Charakter für die Ewigkeit: Geschwätzig, lustig, teilweise extrovertiert bis zur Unerträglichkeit, faul und egozentrisch, gutmütig, tollpatschig, nicht gerade der Hellste, launisch, hilfsbereit und großzügig und sehr sentimental – ein manngewordener kleiner Junge. Dazu passen auch seine hilflosen und von vornherein zum Scheitern verurteilten Liebesavancen an seine jeweils Angebetete, die so unschuldig-schüchtern sind, dass den Frauen oft gar nicht klar ist, dass er in sie verliebt ist.

Ganz vortrefflich eingefangen ist in den Filmen auch das Japan der frühen Wirtschaftswunderjahre, als es auf der einen Seite noch einfache Händler und Arbeiter wie Toras Familie und Freunde gab, die sich mit harter Arbeit und einfachsten Mitteln irgendwie durchschlugen, und auf der anderen eine aufstrebende Mittelschicht, die in französischen Restaurants isst und Hawaii als Reiseziel entdeckt. Toras Welt ist das nicht, und wird es auch nie sein.

Die Serie spiegelt durch ihre lange Laufzeit ja auch ein Stück weit die Nachkriegsgeschichte Japans und die atemberaubende Entwicklung zu einem der reichsten Länder der Welt wider. Daher würde ich gerne noch einige der späteren Tora-san-Filme aus den 80ern und 90ern sehen. Die Figur des Tora muss im supermodernen Japan dieser Jahre eigentlich total deplatziert wirken und es würde mich sehr interessieren, was Yamada und Atsushi mit der Figur in diesem völlig veränderten Umfeld anstellen.

Alle 48 Filme muss ich aber wirklich nicht gesehen haben, dazu folgen sie zu sehr dem oben beschriebenen, immer gleichen Schema F und auch die Gags fangen ab dem dritten, vierten Film an, sich zu wiederholen. Den ersten und zweiten Teil kann ich jedem allerdings wärmstens empfehlen und ich hoffe auch noch auf das Erscheinen weiterer Filme der Reihe, denn ich bin total neugierig, ob Tora auch in den 90ern noch diesen furchtbaren karierten Zweireiher trägt. 😀

All to the sea

7 Juni

Original: Subete wa umi ni naru (2009) von Akane Yamada

Selbst in unserer emanzipierten Gesellschaft gibt es noch ein paar Jobs, die bis heute Männerdomänen geblieben sind. Dazu gehört auch der des Regisseurs, so dass es meist eine besondere Erwähnung wert ist, wenn sich mal eine Frau auf den Regiestuhl setzt. Schade eigentlich. Woran das wohl liegen mag, dass sich Frauen bis heute so schwer damit tun? Liegt es vielleicht am hohen Druck in der Filmindustrie? Aber ich schweife ab. All to the sea ist jedenfalls einer dieser wenigen Filme, die von einer Frau gedreht wurden und wenn ich mich nicht irre ist es sogar der erste, den ich hier vorstelle.

Die Geschichte dreht sich um Natsuki (Eriko Sato), die in einer Buchhandlung für die Literaturecke zuständig ist und dort mit besonderer Freude Bücher rund um die Liebe präsentiert. Das macht sie so gut, dass ein Verlagsagent auf sie aufmerksam wird und sie Rezensionen zur Vermarktung neuer Bücher schreiben lässt. Nebenbei gehen die beiden auch noch miteinander ins Bett.

Doch dann macht Natsuki einen folgenschweren Fehler: Sie unterstellt einer Kundin ungerechtfertigterweise Ladendiebstahl, worauf sie und ihr Chef die Kundin zuhause besuchen, um sich zu entschuldigen. Dort treffen die beiden auf eine völlig kaputte Familie, deren Vater auf Schmerzensgeld drängt. Kurz darauf taucht der Sohn Koji (Yuya Yagira) jedoch bei Natsuki im Laden auf, entschuldigt sich für seinen Vater und beichtet, dass seine Mutter zwanghaft stehle. Natsuki ist vom Mut und der Aufrichtigkeit des Jungen beeindruckt und die beiden kommen sich schnell näher.

Regisseurin Yamada, die hier ihren eigenen Roman verfilmte, erzählt eigentlich gleich mehrere Geschichten in einer. Dazu gehört, dass die beiden Hauptcharaktere mit großem Einfühlungsvermögen und vielen kleinen Details ausgestaltet und von den beiden Darstellern wunderbar zum Leben erweckt werden. So erzählen beide ihre eigene Geschichte, die bei Koji viel mit den Schwierigkeiten eines Außenseiters in der Schule und bei Natsuki mit dem Verwechseln von Liebe mit Sex zu tun hat.

Was die beiden verbindet ist ihre Einsamkeit, deren Überwindung das zentrale Thema das Films darstellt. Zunächst führt dieses Thema die beiden zusammen, sie sehen sich selbst im jeweils anderen, machen sich gegenseitig Mut und bauen so ihre Freundschaft auf. Dann müssen sie jedoch erkennen, dass sie unterschiedliche Wege beim Umgang mit der Einsamkeit gehen, was ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt.

Eine weitere zentrale Rolle spielt im Film der Literaturbetrieb, verkörpert in der Figur des Agenten. Dieser wird als oberflächlich, egozentrisch und allein am materiellen Erfolg orientiert dargestellt und schreckt nicht davor zurück, aus Marketinggründen einen verzweifelten Autor dazu zu bringen, das Ende seines Buches zu ändern. Die Parallelen zum Filmbusiness sind nicht zu übersehen, so dass sich Yamadas Kritik fast eins zu eins übertragen lässt. Sie selbst bleibt jedoch standhaft und verpasst All to the sea ein unerwartetes, unkonventionelles und offenes Ende.

Für mich war dieser Film ein absolutes Highlight beim JFFH2010! Er widmet sich zwar sehr ernsten Themen, wird dabei aber nie verkopft, ganz im Gegenteil sind immer wieder lustig-skurrile Momente eingestreut. Anspruchsvolle Unterhaltung vom Feinsten!

Black Cat

1 Juni

Original: Kuroneko (2009) von Shutaro Oku

Eigentlich hatte ich gar nicht geplant, diesen Film auf dem JFFH2010 zu sehen, denn parallel lief Die Sieben Samurai. Dann habe ich aber kurzfristig die Ansage im Kino übernommen und wurde sehr positiv überrascht, gerade weil es sich nicht um einen „normalen“ Film handelt.

Regisseur Shutaro Oku war neben Black Cat noch mit USB, einer sehr gesellschaftskritischen Aufarbeitung eines Störfalls in einer japanischen Atomanlage, auf dem Filmfest vertreten. Dass Oku ein sehr kritischer Geist ist, ist auch an Black Cat nicht zu übersehen: Die literarische Vorlage (Edgar Allan Poes Kurzgeschichte Die schwarze Katze) reicherte er um eine ganze Reihe aktueller Themen an, von skrupellosen Immobilienhaien über die Ausbeutung von Arbeiterinnen bis zu Tricksereien um Organspenden.

Dazu verlegt er die Geschichte nicht nur in die Gegenwart, sondern er macht aus dem gewalttätigen Trunkenbold in Poes Geschichte die alleinstehende Machiko (Ayako Fujitani), die in Armut lebt und ihr Kind offenbar bei einem Verkehrsunfall verlor (ganz sicher bin ich mir da allerdings nicht, diese Episode könnte auch in ihrer Wahnvorstellung stattgefunden haben). Noch dazu muss sie um ihre Unterkunft in einem alten, heruntergekommenen Vorkriegsbau kämpfen, den die Besitzerin abreißen und durch schicke Apartmenthäuser ersetzen will. Unterstützt wird Machiko von einem Polizisten, den die Besitzerin eigentlich mit der Aufklärung eines Brandanschlags auf ihr Büro und dem rätselhaften Tod einer schwarzen Katze beauftragt hat. Außerdem taucht ein Fotograf auf, der von den Wänden alter Gebäude und Fabrikanlagen fasziniert ist und sich für Machiko zu interessieren beginnt.

An einigen Stellen ist es nicht ganz einfach, der Handlung zu folgen, denn Black Cat ist wie gesagt kein „normaler“ Film, sondern vielmehr eine abgefilmte Theateraufführung. Die Schauspieler agieren auf einer Bühne, Szenenwechsel werden durch veränderte Hintergründe und rearrangiertes Mobiliar verdeutlicht, im Vordergrund sind manchmal die Köpfe von Zuschauern zu sehen.

Doch Black Cat ist auch kein „normales“ Theaterstück, von dem einfach nur ein Mitschnitt angefertigt wurde. Regisseur Oku versuchte statt dessen, typische filmische Elemente in die Theaterfassung einfließen zu lassen und ging dabei sehr raffiniert vor. Spannend sind beispielsweise die Szenenbilder, die überwiegend aus Projektionen bestehen. Für diese Projektionen wurden immer wieder kurze Filme verwendet, so z.B. in einer Szene die in einer Straßenbahn spielt und in der im Hintergrund eine vorbeirauschende Stadtlandschaft an die Wand geworfen wurde.

Sehr clever gelöst fand ich auch die gleichzeitige Einblendung von zwei Schauspielern mittles Überblendung, so dass eine Person groß im Vordergrund erscheint und die andere klein im Hintergrund – im Film gang und gäbe, im Theater unmöglich. Ein weiteres vom Film übernommenes Element ist der Soundtrack, der in zahlreichen Szenen sehr effektvoll zum Einsatz kam.

In der Frühzeit des japanischen Films war das Abfilmen von Theaterstücken weit verbreitet, da die neue Technologie des Films in Japan zunächst als Weiterentwicklung des Theaters begriffen wurde und nicht wie im Westen als Weiterentwicklung der Fotografie. Erst um 1915 herum hatte sich das Kino als eigenständige Kunstform mit ihren neuen Erzähltechniken und -normen durchgesetzt. Anders als damals, als vorwiegend klassisches japanisches Theater wie Kabuki gefilmt wurde, ist Black Cat allerdings durch und durch an westlichen Theatertraditionen orientiert – soweit ich als Theaterlaie das beurteilen kann.

Ich habe leider noch nie eine solche alte Filmvariante eines Kabukistücks gesehen und es würde mich sehr interessieren, ob damals ähnlich mit den technischen Möglichkeiten experimentiert wurde wie es Oku hier macht. Denn dass ein fruchtbarer und spannender Austausch zwischen beiden Kunstformen durchaus möglich ist, dafür ist Black Cat ein eindrucksvoller Beleg.