Archive for the ‘Gegenwartsfilme’ Category

Milocrorze: A Love Story

30 Mai

Original: Mirokurōze (2011) von Yoshimasa Ishibashi

Der Film besteht aus drei Geschichten, von denen eine den Pro- und Epilog bildet und die beiden mittleren lose miteinander verknüpft sind. Zunächst wird uns das Leben von Ovreneli Vreneligare vorgestellt, einem Kind, das in einer märchenhaften, idealisierten Welt lebt und sich dann in die ebenfalls märchenhaft schöne und titelgebende Milocrorze (Anna Ishibashi) verliebt. Kurze Zeit leben die beiden wie in einem paradiesischen Traum, doch dann macht sich Milocrorze vom Acker. 30 Jahre später, in denen aus dem Kind ein Mann wurde, kommt es am Ende des Films zu einem Wiedersehen.

Dazwischen lernen wir einen Berater für unglücklich verliebte junge Männer kennen, der sich nur tanzend fortbewegt und ständig von spärlich bekleideten Damen umgeben ist. Seine „Beratung“ besteht im wüsten Beschimpfen seiner Kunden und darin, ihnen absurde Handlungsanweisungen zu geben. Darauf folgt die Geschichte eines Mannes (ebenso von Takayuki Yamada gespielt wie der Berater), dessen Geliebte entführt und in einer anderen Zeit an ein Bordell verkauft wird. Um sie zu befreien wird er zum Samurai und richtet in dem Bordell ein Blutbad an.

Speziell in den ersten 30-40 Minuten legt Milocrorze ein halsbrecherisches Tempo vor, sprüht nur so vor kurios-absurden Ideen, reißt den Zuschauer in einem Strudel fantastischer Bilder mit und macht entsprechend mächtig Spaß. Aber schon bei der Story des Samurai auf der Suche nach seiner Geliebten lässt das Tempo nach und die verblüffenden Momente werden seltener. Highlights wie der Auftritt von Seijun Suzuki – Mitbegründer der Nouvelle Vague und von Shochiku als Regisseur gefeuertes Enfant terrible der 1960er Jahre – als seniler Tätowiermeister oder eine atemberaubend choreografierte, abwechselnd in Zeitlupe und Zeitraffer gezeigte Kampfszene, können den letztlich etwas enttäuschenden Ausklang des Films nicht verhindern.

Wer von Milocrorze eine aufrichtige Auseinandersetzung mit dem Thema „Liebe“ erwarte, wie es der internationale Titel ja leider suggeriert, der muss hier enttäuscht werden. Die Liebe dient nur als Aufhänger, um einige verrückte, schön anzusehende und die meiste Zeit ziemlich irrwitzige und unterhaltsame Geschichten zu erzählen, in denen Takayuki Yamada richtig auftrumpft und seine Vielseitigkeit nachdrücklich beweist. Ein herrlich durchgeknallter Film, dem nur leider zum Schluss etwas die Luft ausgeht.

Birthright

28 Mai

Original: Saitai (2010) von Naoki Hashimoto

Eine junge Frau stalkt ein Ehepaar und deren Teenage-Tochter. Tagelang steht sie bei Wind und Wetter halb hinter einem Baum verborgen gegenüber des Gartens und blickt durch die Wohnzimmerfenster. Dann spricht sie, als Schülerin verkleidet, die Tochter an und lockt sie unter einem Vorwand in ihr Auto, wo sie das Mädchen mit Handschellen fesselt und knebelt. Sie sperrt das Mädchen in einen bunkerähnlichen Raum, nimmt ihm das Handy ab und schickt der Mutter eine Nachricht: „Ich werde das zerstören, was dir am Kostbarsten ist! Grüße von deiner verstoßenen Tochter.“

Das Regiedebut des etablierten Produzenten Naoki Hashimoto, der uns unter anderem den genialen Tony Takitani beschert hat, klingt zunächst wie eine klassische Rache-Story mit besten Voraussetzungen für einen intensiven Psychothriller oder intelligenten Horror-Schocker. Nur leider wird daraus weder das eine noch das andere.

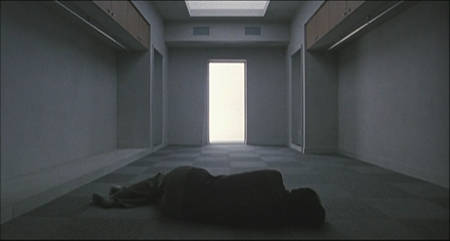

Die Location für die Entführung unterstreicht zunächst die bedrohlich-düstere Stimmung perfekt und erinnert ein wenig an ein ausrangiertes Dojo. Im permanenten Halbdunkel, kein Laut ist zu hören, perfekt für ein spannendes Psychoduell. Doch weder zwischen den beiden Halbschwestern noch zwischen der Mutter und der von ihr ausgesetzten und nun auf Rache dürstenden Tochter kommt es dazu. Die meiste Zeit sitzen die Charaktere einfach nur wort- und reglos in der Gegend herum. Und Blut fließt in dem Film erst in den letzten Sekunden, und dann völlig anders als erwartet.

Die entführte Tochter ist ein hilfsloser Spielball ihrer kaltblütigen, berechnenden und zu allem entschlossenen Halbschwester, ohne aber zu wissen, wen sie vor sich hat und für welchen perfiden Plan sie da gerade benutzt wird. Die Mutter ist – bis auf die letzten Minuten des Films – völlig apathisch und emotionslos. Weder wird ein echter Spannungsbogen aufgebaut noch erhalten wir Einblicke in das Gefühlsleben der Charaktere. Dazu kommt noch das ästhetische Konzept des Films, das sehr auf düstere, minimalistische und farblose Bilder setzt, die zwar schön anzusehen sind, den Film allein aber nicht tragen können.

Als besonders problematisch empfand ich zudem, dass der Film die „Heldin“ mehrfach in ein positives Licht zu rücken und Sympathie für sie zu wecken versucht, etwa im Flashback, in dem man sie in einem Waisenhaus aufwachsen sieht, oder in der Schlusssequenz. Was in vielen Filmen über „gerechte Rache“ gut funktioniert, nur wird hier ein unschuldiges Mädchen zum Werkzeug eines Hasses, der sich eigentlich gegen eine andere Person richtet.

Ich muss zugeben, dass ich während des Films ein paar Mal eingenickt bin, es könnte also theoretisch möglich sein, dass ich was wichtiges verpasst habe. Ich bezweifle das aber stark. Und damit ist dann eigentlich auch schon alles gesagt über Birthright. Schade eigentlich, das klang alles so vielversprechend.

Permanent Nobara

15 Mai

Original: Pâmanento Nobara (2010) von Daihachi Yoshida

Nach ihrer Scheidung lebt die junge Naoko (Miho Kanno) mit ihrer Tochter wieder bei ihrer Mutter in einem kleinen, gottverlassenen Fischerdorf. Der Friseursalon ihrer Mutter ist der Treffpunkt für die Frauen des Dorfes, wo sie sich über ihre Männergeschichten austauschen, sich ihr Leid klagen und gegenseitig aufmuntern. Das Liebesleben sowohl der Kundinnen als auch von zwei alten Freundinnen Naokos stellt sich als mehr oder weniger große Katastrophe heraus. Im Vergleich dazu scheint Naokos heimliche Affäre mit einem Lehrer geradezu perfekt zu laufen – etwas zu perfekt, wie sich erweist.

Dass Regisseur Yoshida schräge Charaktere und Ereignisse wunderbar unaufgeregt und natürlich in Szene setzen kann, hat er bereits mit Funuke, show some love you losers gezeigt. Waren die Skurrilitäten damals aber eher zweischneidig angelegt, kommen sie jetzt durch und durch sympathisch und witzig daher. Besonders das erste Drittel des Films, in dem wir die verschiedenen Frauen und das Dorf kennen lernen, bietet daher allerhöchsten Unterhaltungswert und jede Menge Lacher.

Paradebeispiel dafür und für die Anlage des Films überhaupt ist der auf Don Quijotes Spuren wandelnde senile Großvater, der mit seiner Kettensäge einen ewigen Kampf gegen Strommasten zu führen scheint und damit immer mal wieder für spontane Stromausfälle im ganzen Dorf sorgt. Es stellt sich dann jedoch heraus, dass das Dorf früher so arm war, dass seine Familie manchmal nichts zu essen hatte. Dann zog er los und „fällte“ ein paar Strommasten, um das Holz und die Stromleitungen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Bei den den hungrigen Kindern war er deshalb damals der Held, heute lässt ihn diese Erinnerung nicht mehr los.

Diese Darstellung und der Umgang mit dem Leben in dem kleinen Fischerdorf und der eingeschworenen, engen Gemeinschaft sind sehr gelungen: Manchmal etwas überzeichnet, sympathisch-verrückt und fast idealisierend, aber bevor es zu einer Romantisierung des „einfachen Lebens“ kommen könnte wird intelligent und ironisch hinterfragt und auf die Schattenseiten hingewiesen.

So ist auch der Umgang mit Naokos Charakter gestaltet. Zunächst wirkt sie trotz ihrer Scheidung im Vergleich zu den überdrehten Besucherinnen des Frisiersalons sehr ausgeglichen und glücklich. Die Beziehung zu dem Lehrer wirkt überaus harmonisch, die beiden verstehen sich wunderbar und lieben sich offenbar sehr. Da sie die Beziehung allen anderen verheimlicht, sehen die beiden sich aber nur selten.

Irgendwann wirkten diese Momente des Wiedersehens auf mich zunehmend irreal, wie reiner Eskapismus. Dass diese Beziehung so nicht lange gut gehen könnte, hatte ich erwartet, die Wendung die sie und damit der ganze Film am Ende nehmen, kam dann aber wie ein Schlag vor den Kopf! Die Offenlegung der Wahrheit kam völlig unerwartet und ist so clever inszeniert, da dürfte so ziemlich jeder im Kinosaal für einen Moment den Atem angehalten haben. Ein echter Gänsehaut-Moment, sehr genial!

So entwickelt sich der Film von der komödiantischen Eröffnung immer mehr hin zu einem Drama. Das Motiv des Gefangenseins in der Vergangenheit findet sich bei fast allen Charakteren mehr oder weniger ausgeprägt. Vom Großvater mit seinem Strommastenfällen über Naokos Freundinnen, die mit Erinnerungen an längt vergangene Beziehungen zu kämpfen haben, bis am Ende hin zu Naoko selbst: Die Vergangenheit lässt die Charaktere in Permanent Nobara nicht los. Und so kriegen wir natürlich auch reichlich Flashbacks in diesem Film zu sehen, die sich aber sehr schön einfügen.

Die Gründe für diese permanente Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die mal glorifizierende, mal verdammende Formen annimmt, sind vor allem Einsamkeit und ein ausgeprägter Wunsch nach Liebe. Bei aller Freundschaft und Zusammenhalten in der kleinen Dorfgemeinschaft sind die meisten der Frauen doch sehr allein. Ein eng damit verbundenes, immer wiederkehrendes Motiv ist die Verarbeitung von Verlust und Tod, die sich wie ein roter Faden durch den Film zieht, sei es anlässlich von tatsächlichen Todesfällen oder die häufigen symbolische Beerdigungen, die Naoko zusammen mit einer ihrer Freundinnen durchführt. Mit einer Botschaft des „niemals unterkriegen lassen“ schafft es der Film am Ende doch, mit einer positiven Note zu enden.

Für mich war Permanent Nobara eines der Highlights der diesjährigen Nippon Connection. Ein wunderbarer Film, großartig erzählt mit urkomischen, liebenswert-verrückten Typen, der sich wohl am besten mit „bittersweet“ beschreiben lässt und auf sehr beeindruckende Weise die Balance zwischen romantischer Komödie und Drama hält. Sehr sehenswert!

Bicycle Sighs

30 Apr.

Original: Jitensha toiki (1988) von Shion Sono

Keita (Masahiro Sugiyama) und Shiro (Shion Sono) sind nach dem Schulabschluss zuhause versackt und schlagen sich mit Zeitungsaustragen durch. Shiro verfolgt nebenbei die fixe Idee, einen 8mm Film zu drehen, doch Keita ist skeptisch und möchte sich lieber auf die Uni vorbereiten. Außerdem trauert er seiner großen Liebe Kyoko nach, die ausgerechnet jetzt, zum Silvesterabend, von der Uni nach Hause kommt und ihn damit völlig aus der Bahn wirft. Shiro versucht vergeblich, seinen Freund aufzurichten und gleichzeitig mit seinen eigenen Identitätsproblemen zurecht zu kommen.

Bicycle Sighs ist in vieler Hinsicht ganz anders als die Filme Shion Sonos, die ich bisher gesehen habe: Keine christliche Symbolik, keine klassische Musik, kein Blutbad, kein Ausleben sexueller Begierden, keine opulenten Bilder €“ stattdessen ganz einfach und minimalistisch gehalten und voll sehr abstrakter Metaphern, ein echter €žIndie€œ eben. Vielleicht hat er mir gerade deshalb so gut gefallen, weil er – eingezwängt zwischen die Vorführungen von Cold Fish und Strange Circus auf der Nippon Connection €“ so etwas wie eine Oase der Ruhe darstellte. Was aber keineswegs bedeuten sollte, dass Bicycle Sighs nicht verstörend wäre.

Stellvertretend für die Wirkung, die der Film wahrscheinlich auf viele Zuschauer haben dürfte, kann ich die ältere Dame heranziehen, die mit ihren beiden Freundinnen hinter mir saß. Vor dem Film hatte sie noch ganz stolz berichtet, was für tolle Filme sie auf der letzten Nippon Connection gesehen hatte, und als dann der Abspann lief waren ihre ersten Worte €žGottseidank ist es vorbei, so einen Film braucht doch kein Mensch€œ.

Die eigentlich recht simple Story von vier jungen Menschen an der Grenze zum Erwachsenwerden – das Quartett wird komplettiert von Shiros Schwester Katako – wird immer wieder in ihrem Fluss gebrochen. Zum einen durch zeitliche Sprünge und zum anderen durch Szenen aus dem unvollendeten 8mm-Film, dessen Handlungsebene immer stärker mit der Keita-Shiro-Ebene verschmilzt, was mehr als einmal für Verwirrung sorgt.

Dazu kommen dann noch die manchmal mehr manchmal weniger durchschaubaren Symbole und Metaphern. Wenn Shiros Schwester mit einer Fahne, auf die sie das Zeichen für „Ich“ gemalt hat, auf das Hausdach klettert und laut ihren Namen und Geburtstag ruft, kann man sich darauf noch einen Reim machen. Weniger offensichtlich erscheint mir dagegen die in mehreren Szenen immer weiter gezogene Begrenzungslinie des Baseballfelds aus dem 8mm-Film. Soll sie das Leben der Charaktere als ganzes symbolisieren? Oder die Grenze zwischen Realität und Imagination? Oder dass wir uns selbst Strukturen schaffen und uns darin selbst beschränken?

Ein großes Thema des Films ist jedenfalls das Aufbrechen vorgegebener Strukturen und die Selbstbehauptung des Individuums. Die bereits geschilderte Sequenz mit der „Ich“-Fahne wäre ein Beispiel dafür, ein weiteres eine großartige Einstellung in einer Schule am Ende des Films. Keita hat sich in der Ecke eines Klassenzimmers versteckt und Shiro schiebt die wie Wände wirkenden Tischreihen auseinander, bis der Blick auf Keita frei wird. Das hinter Strukturen verborgene, ja gefangene Individuum muss erst befreit werden. Eine grandiose, in ihrer Schlichtheit sehr mächtige Szene! Dass Keita kurz darauf Selbstmord begeht, lässt diese symbolische Befreiung aber sehr zwiespältig erscheinen…

Wie gesagt, ein sehr ruhiger, früher Film Sonos, der mich immer mehr begeistert, je mehr ich über ihn nachdenke. In seiner Schlichtheit ist er kaum vergleichbar mit seinen ausufernden, überbordenden Werken der letzten Jahre, weshalb ich besonders froh bin, dass ich ihn auf der Nippon Connection sehen konnte.

Tony Takitani

18 Apr.

Original: Tony Takitani (2004) von Jun Ichikawa

Die Mutter früh verstorben, der Vater ein ständig durch die Lande reisenden Jazzmusiker, ein merkwürdig-fremd klingender Name: Tony Takitani (Issei Ogata) war es von Kindheit an gewohnt, einsam zu sein. Etwas anderes hat er nie kennengelernt, und er vermisst auch nichts, sondern geht ganz in seiner Arbeit als technischer Illustrator und Designer auf, mit der er sehr erfolgreich ist. Das ändert sich schlagartig, als Eiko (Rie Miyazawa) in sein Leben tritt und die beiden wenig später heiraten.

Tony liebt Eiko über alles und er kann sich nicht vorstellen, wieder allein und ohne sie zu sein. Doch ganz ungetrübt ist das Glück der beiden nicht, denn Eikos Begeisterung für schöne Kleider wird immer mehr zu einer Obsession, und zwar einer sehr teuren. Als Tony sie eines Abends darauf anspricht, setzt er eine tragische Kette von Ereignissen in Gang: Eiko kommt bei einem Verkehrsunfall ums Leben und Tony lernt zum ersten Mal den Schmerz der Einsamkeit kennen, zu dessen Verarbeitung er einen verblüffenden Plan entwickelt.

Tony Takitani basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Haruki Murakami und ist nicht nur eine sehr treue Adaption der Story und der Charaktere, sondern setzt auch konzeptionell neue Maßstäbe was zum Thema „Literaturverfilmung“ möglich ist. Große Teile der Geschichte erfahren wir von einem Erzähler, der teilweise wortwörtlich aus Murakamis Kurzgeschichte vorliest, wobei manchmal vom Erzähler begonnene Sätze von den Schauspielern beendet werden. Das ist meist dann der Fall, wenn diese Sätze starke Emotionen und Gedanken der Charaktere in Worte fassen und eine besondere Bedeutung haben. Ein solches „vor die Kamera bringen“ einer literarischen Vorlage ist mir bisher noch in keinem anderen Film begegnet!

Aber auch ästhetisch hat Jun Ichikawa ein außergewöhnliches, geniales Mittel herangezogen, um den Bezug zur Literatur filmisch auszudrücken: Der ganze Film ist geprägt von langsamen Kamerafahrten, bei denen die Kamera von links nach rechts an der gezeigten Szene „vorbeigleitet“, bis die Charaktere links aus dem Bildausschnitt verschwinden und so die nächste Szene eingeleitet wird. Diese Bewegung gibt dem Film nicht nur einen gleichmäßigen, bedächtigen Rhythmus, sie erinnert auch stark an das Blättern von Seiten in einem Buch.

Die Einsamkeit Tonys wird in immer neuen schmerzhaft-schönen Bildern regelrecht zelebriert. Wieder und wieder sehen wir Tony dabei allein, ganz in sich und seine Arbeit versunken, meist gegen den Himmel. Zusammen mit dem langsamen Dahinfließen und der betörend-melancholischen Klaviermusik von Oscar-Preisträger Ryuichi Sakamoto wird der Film so zu einer regelrechten Manifestation der Einsamkeit.

Wobei Einsamkeit hier aber durchaus differenziert betrachtet und keineswegs pauschal als etwas Schlechtes gesehen wird. Zu Beginn wird beispielsweise gezeigt, wie Tonys Drang nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit, also durchaus positiv belegte und begrüßenswerte Eigenschaften, zu seiner Einsamkeit beitrugen. Auch die Bilder des bis tief in die Nacht hinein ganz in seine Arbeit versunken über den Tisch gebeugt sitzenden Tony zeugen nicht nur von Einsamkeit, sondern auch von Energie und einer großen Liebe zum Zeichnen. Erst nach Eikos Tod sehen wir Tony offensichtlich bar jeder Eingebung, Begeisterung und Energie wie ein Häuflein Elend in seinen Schreibtischstuhl gesunken.

Wie meisterlich Regisseur Ichikawa es schafft, ohne große Worte oder Gesten und nur mit einfachsten filmischen Mitteln die Gefühlswelt und das Empfinden seiner Charaktere zum Ausdruck zu bringen, zeigt eine kleine, unscheinbare Szene in einem Supermarkt. Tony hat Eiko gerade seinen Antrag gemacht und wartet nun auf ihre Antwort, für die sie sich etwas Bedenkzeit erbeten hat. Äußerlich ist er völlig ruhig, ihm ist nichts anzumerken, wie er seinen Einkaufswagen vor sich herschiebt. Da fällt im Hintergrund plötzlich ohne menschliches Zutun eine Pyramide aus feinsäuberlich und ordentlich aufgestapelten Orangen auseinander – Sinnbild für Tonys geordnete und stabile Welt, die durch Eiko auf magische Weise durcheinander und aus dem Gleichgewicht gekommen ist.

Solche Symbole und Bilder finden sich immer wieder eingestreut, ich denke etwa an den Kaktus oder das zerbrechende Glas in der Bar sowie die Einschübe von Bildern sich im Wind wiegender Bäume und Sträucher, oder von rauchenden Schloten – ähnlich Ozu. Sehr schön in Szene gesetzt ist auch der außer Kontrolle geratende Shoppingwahn Eikos in einer Sequenz von aneinandergeschnittenen Einstellungen, in denen wir nur ihre Beine sehen, wie sie in immer neuen Schuhen rastlos von Geschäft zu Geschäft eilt.

Der generelle minimalistische Look des Films wird ergänzt durch die Dominanz grau-beiger Töne und ein körnig, oft verwaschen wirkendes Bild (wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das nicht auch an der wenig überzeugenden DVD gelegen haben könnte) und erzeugt zusammen mit der Klaviermusik eine einzigartige Atmosphäre, der man sich einfach nicht entziehen kann. Allein um dieser Atmosphäre und seiner Bilder wegen – ganz abgesehen von den Themen und Charakteren – ist Tony Takitani schon absolut sehenswert!

Unter visuellen Aspekten passt hier wirklich alles perfekt zueinander. Jede Einstellung, jede Szene ist bis ins kleinste durchkomponiert, geprägt von einem selbst für japanische Filme außergewöhnlichen Minimalismus, und stellt für sich genommen schon fast ein eigenständiges Kunstwerk dar.

Anders als so manche Übung in filmischer Ästhetik der letzten Jahre erschöpft sich Tony Takitani aber nicht in visuellen Motiven, Symbolen oder Effekten allein sondern hat vielmehr spannende und hochaktuelle Themen zu bieten, die natürlich aus der Kurzgeschichte Murakamis stammen. Vereinsamung und Selbstgenügsamkeit in der postindustriellen, hochspezialisierten und -technisierten Welt sowie der zunehmende Verlust der Fähigkeit, menschliche Bindungen aufzubauen und wertzuschätzen, dafür steht Tony.

Auf der anderen Seite problematisiert Eikos Charakter den verzweifelten Versuch, ein schwer fassbares Minderwertigkeitsgefühl, eine empfundene innere Leere und die Suche nach dem Sinn des Lebens durch Konsum auszugleichen. Selbstdefinition und Selbstverwirklichung durch Konsum, das ist ihre Welt, die in eine schwere Krise gerät als Tony, nicht ahnend was er anrichtet, diese Haltung kritisch hinterfragt. Die Klärung der Frage „brauchst du das alles überhaupt?“ ist angesichts der Suche nach einem nachhaltigen Lebensstil von zentraler Bedeutung für die Zukunft unserer Gesellschaft und unseres Planeten. Zugleich müssen wir Wege finden, uns von den Dingen zu lösen, mit denen wir uns umgeben und über die wir uns oft auch definieren.

Für Tony war die konsequente Trennung von allen materiellen Erinnerungen an die beiden einzigen Menschen in seinem Leben, die ihm etwas bedeutet haben, die logische Konsequenz: Eikos Kleider verkauft er ebenso an einen Second-Hand-Laden wie nach dem Tod seines Vaters dessen Schallplatten. Gleichzeitig gelingt es ihm aber nicht, die entstandene Leere mit etwas anderem, einem menschlichen, immateriellen Element zu füllen, obwohl sich ihm die Chance bot aus diesem selbstgeschaffenen Gefängnis der Einsamkeit auszubrechen.

Für den einen oder anderen mag Tony Takitani auf Grund seines langsamen Rhythmus und der vielen Off-Erzählungen eher langweilig wirken, für mich ist er schlicht einer der besten Filme des vergangenen Jahrzehnts. Die literarische Vorlage Haruki Murakamis wurde von Regisseur Ichikawa genial aufgegriffen und filmisch umgesetzt. Entstanden ist dabei mit einfachsten Mitteln geradezu ein stilistisches Monument, das man als Cineast einfach gesehen haben muss. Mehr gibts dazu nicht mehr zu sagen.

Alone across the Pacific

28 März

Original: Taiheyō hitoribotchi (1963) von Kon Ichikawa

Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt der Film die Geschichte des jungen Kenichi (Yujiro Ishihara), der von der Idee besessen ist, als erster Japaner allein in einem Segelboot den Pazifik zu überqueren. Der Film beginnt mit seiner heimlichen Abreise aus Osaka und zeigt uns in mehreren Flashbacks, wie er auf diese Reise hingearbeitet, ihr alles untergeordnet hatte: Schuften um das Geld für das Boot und die Ausrüstung zusammenzubekommen, den Streit sich mit seinem strengen Vater (Masayuki Mori), die heimlichen Planungen bis ins kleinste Detail.

Kaum unterwegs, muss Kenichi die ersten Widrigkeiten überwinden. Zuerst kommt er wegen einer anhaltenden Flaute kaum aus dem Hafen von Osaka heraus, wenig später gerät er in einen Taifun, dann muss er einen großen Teil seiner Wasservorräte über Bord werfen, weil sie ungenießbar geworden sind. Doch mit unerschütterlichem Optimismus und einem an Naivität grenzenden Selbstvertrauen überwindet Kenichi alle Hindernisse und erreicht nach 94 Tagen auf hoher See schließlich San Francisco.

Natürlich enthält ein Film wie dieser einen gewissen Aspekt von „Mensch gegen Natur“, etwa wenn Kenichis kleines Segelboot von einem Taifun durchgeschüttelt wird oder wenn er nur knapp einem Hai entkommt. Auch die fast symbiotische Beziehung die sich dabei zwischen Mensch und Gefährt (das Boot heißt Mermaid) entwickelt, darf in Alone across the Pacific natürlich nicht fehlen. Ebensowenig wie grandiose Bilder des unendlichen Ozeans und dem sich darauf verlierenden kleinen Boot.

Doch die größere Spannung geht eigentlich fast von den wie zufällig eingestreuten Momenten aus, in denen der Alltag der Reise geschildert wird. Das langwierige Berechnen der Position anhand verschiedener Peilsignale. Das Zähneputzen. Das Warten, nur Unterbrochen von Selbstgesprächen. Das gespannte Lauschen auf die Wettervorhersage. Ich habe keine Ahnung wie Ichikawa es schafft, aber diese unspektakulären Momente wirken fast erhebend, so dass selbst die in allen Details gezeigten Handgriffe beim Zubereiten einer einfachen Mahlzeit aus Dosenfleisch Bewunderung hervorbringen.

Diese Inszenierung der Reise und ihrer Vorbereitung sowie der Hintergrund einer wahren Geschichte lassen Alone across the Pacific phasenweise fast wie eine Dokumentation erscheinen. Nicht nur das verbindet diesen Film mit dem ihm nachfolgenden Werk Ichikawas, dem Dokumentar-Epos Tokyo Olympiad. Beide Filme zelebrieren auch die Leistungsfähigkeit, Willenskraft und den Drang nach Selbstverwirklichung der Menschen.

Anders als in Tokyo Olympiad ist diese Begeisterung für das Individuum hier aber mit einer düsteren Seite verbunden. Die zeigt sich vor allem in den Flashbacks, in denen Kenichi sich nicht nur gegen seinen Vater und dessen Erwartungen auflehnt, sondern die ihn regelrecht als heimlichen Rebellen gegen ein ganzes System zeigen. Diese meist dunkel gehaltenen und von einer bedrückenden Enge gezeichneten Szenen kontrastieren auch von ihrer Stimmung her sehr stark mit denen auf offener See, in denen alles möglich scheint.

Rezensenten und Kritiker haben Kenichis Reise deshalb des öfteren als eine Flucht aus und vor Japan und seiner eigenen Identität als Japaner interpretiert. Brent Kliewer spricht in seinem Essay Escaping Japan gar von „Abscheu“ Kenichis gegenüber seinem Heimatland und verweist dazu unter anderem darauf, dass Kenichi die Reise ohne Pass antritt. Das sehe ich völlig anders, Kliewer macht es sich hier viel zu einfach, interpretiert den Film sehr einseitig aus einer die kollektivistisch-patriarchalischen Aspekte der japanischen Gesellschaft ablehnenden Haltung.

Ja, Kenichi „flieht“ aus Japan, das machen die in Flashbacks gezeigten Gespräche besonders mit seiner Mutter (gespielt von der grandiosen Kinuyo Tanaka) und die heimliche Abreise, bei der er sich im Dunkeln aus dem Hafen stiehlt, deutlich. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht, es gibt auch mehrere Szenen, die ihn als stolz auf seine Herkunft, seine Sprache und seine japanische Identität zeigen: Die Gedenkminute anlässlich der Schlacht von Midway etwa oder die Begegnung mit einem amerikanischen Handelsschiff. Seinen japanischen Pass hatte er beantragt, doch sich dabei im Dickicht der Bürokratie verheddert.

Kliewer spricht auch davon, dass Kenichis Ziel San Francisco von Ichikawa wie ein „magisches Königreich“ inszeniert sei. Auch das sehe ich völlig anders, denn an die triumphale Durchfahrt der Golden Gate Bridge schließt sich eine Abfolge von stakkatoartig geschnittenen, klaustrophobisch anmutenden Bildern von gehetzten, anonymen Menschenmassen, hektischen Straßenfluchten und sogar von Alcatraz an. Auch die Begegnung mit der US-Küstenwache und einem Pulk aufdränglicher Journalisten wirkt vor allem bedrohlich. Diese Szenen reflektieren fast identische Bilder aus Osaka vom Anfang des Films und verdeutlichen, dass Kenichi sich auf beiden Seiten des Pazifiks, am Ausgangspunkt wie am Ziel seiner Reise, gesellschaftlichen Zwängen, Abhängigkeiten und verständnislosen Menschen gegenübersieht.

Hier liegt meiner Ansicht nach der eigentliche Knackpunkt des Films: Ichikawa konstruiert und inszeniert zwar durchaus einen Gegensatz mit Alone across the Pacific. Dieser basiert aber weder auf der Dichotomie von Mensch vs. Natur noch der von freiheitlich-aufgeschlossenes Amerika vs. patriarchalisch-einzwängendes Japan. Vielmehr ist es der Gegensatz von Individuum und Gesellschaft generell, der hier thematisiert wird.

Kenichi kann seine Individualität, sein Streben nach Selbstverwirklichung, seine Besessenheit, seinen Kampf mit sich selbst nur allein auf dem Pazifik ausleben. Die Ankunft am Ziel in San Francisco und damit der Moment seines Triumphs bedeutet zugleich auch, dass er sich erneut gesellschaftlichen Zwängen, Institutionen und Bürokratie unterordnen muss und von allen Seiten Erwartungen und Ansprüche an ihn herangetragen werden.

Diesen Zwänge zu entfliehen und Frieden mit sich selbst zu finden, das ist das eigentliche Ziel von Kenichis Reise. Für 94 Tage erreicht er diesen Zustand, dann hat ihn die Gesellschaft auf der anderen Seite des Pazifiks wieder. Dort kann er ihr nur noch temporär entkommen, nämlich im glückselig machenden Schlaf, wie die geniale Schlusszene zeigt.

Was Regisseur Ichikawa, seine Frau und Drehbuchautorin Natto Wada und Kameramann Yoshihiro Yamazaki aus der simplen Story des Ozeanüberquerers gemacht haben, ist hochgradig beeindruckend! Alone across the Pacific ist viel mehr als einfach nur ein Abenteuerfilm, viel mehr als die Geschichte eines jungen Mannes der sich einen Traum erfüllt. Dieser Film zeigt auf, wie wir Menschen und die Notwendigkeit des Zusammenlebens mit Menschen, uns selbst die größten Schranken auferlegen und greift damit Themen auf, die sich zuvor schon in mehreren, sehr viel düstereren und pessimistischeren Filmen Kon Ichikawas finden. Hier verbindet er sie allerdings mit einer befreienden, jubilierenden Hymne auf das Menschsein. Unbedingt zu empfehlen!

The Days of evil Women

24 Feb.

Original: Akujo no kisetsu (1958) von Minoru Shibuya

Yashino (Eijiro Tono) ist reich, geizig und alt €“ aber topfit! Als ihm sein Arzt auch noch bestätigt, dass er wahrscheinlich 100 Jahre alt wird, entschließt sich seine Frau Taeko (Isuzu Yamada), etwas dagegen zu unternehmen. Ein erster Versuch mit Gas scheitert an Seita, einem plötzlich auftauchenden ehemaligen Liebhaber Taekos, der Geld braucht um sein Taxi abzubezahlen. Sie weiht ihn in ihre Pläne an und macht ihn zu ihrem Komplizen.

Doch die beiden sind nicht die einzigen, die es auf Yashinos Geld abgesehen haben: Auch Taekos Tochter Hitomi (Mariko Okada) und sein Neffe Shujiro wollen ihm an den Kragen. Immer neue Varianten, den Alten loszuwerden, denken sie sich aus, doch vergeblich. Obendrein engagiert Seita auch noch einen Auftragskiller. Als Yashino ein Wochenende in seiner Bergvilla verbringen will, kulminieren die Ereignisse und die von Geldgier Getriebenen lassen einer nach dem anderen ihr Leben.

Einige Szenen dieser makabren, schwarzen Komödie sind wirklich herrlich böse und umwerfend komisch. Der ganze Kinosaal hat sich geschüttelt vor Lachen, als der nicht besonders helle Auftragskiller beim Graben nach Yashinos Reichtümern auf eine Granate aus dem Krieg stößt und – weil er darin Diamanten vermutet – unvermutet zuerst mit einer Schaufel und dann mit dem Hammer darauf einschlägt. Begeistert hat mich an dieser Szene nicht nur die Komik des absurden, selbstmörderischen Verhaltens des Killers, sondern wie dieser vor Gier wahrhaft alles vergisst und sehenden Auges sein eigenes Ende herbeiführt.

The Days of evil Women ist in Grandscope gefilmt, Shochikus Antwort auf den Trend zu Farbfilmen im Breitbild. So hat der Film brillante Farben und selbst nach 50 Jahren noch ein großartiges Bild zu bieten, aber abgesehen von einigen Szenen in denen beispielsweise das Treppenhaus im Anwesen Yashinos das Bild ausfüllt, hatte ich nicht das Gefühl, dass Shibuya die Möglichkeiten dieses Formats wirklich ausnutzte. Was mit daran liegen mag, dass sein klassisches Terrain eher die gedrängten Städte, engen Gassen und heruntergekommenen Viertel waren (jedenfalls erscheint mir das anhand der Filme, die ich im Rahmen der Berlinale Retrospektive sehen konnte) und weniger Villen mit Gärten und offene Berglandschaften.

Umso mehr wird der Film von den Schauspielern getragen: Isuzu Yamada als frustrierte Ehefrau zu sehen, die verzweifelt ihren Mann loswerden will, sich dazu mal einschmeichelt und schnurrt wie eine Katze und mal hinterrücks die Lebensversicherung aufteilt, macht richtig Spaß. Noch mehr beeindruckt hat mich aber Mariko Okada als ihre Tochter, ein richtiges, eiskaltes und berechnendes Biest.

Eine wunderbare Komödie, bei der ich aber oft das Gefühl hatte, dass durch die Untertitel vieles verloren geht. Gerade bei Komödien spielen ja Wortwitz, Timing, Doppeldeutigkeiten, Überraschung und natürlich die Stimmlage und der Ausdruck eine besonders zentrale Rolle. Alles Aspekte, die in Untertiteln kaum lebendig und mitreißend rüberzubringen sind. Wie viel Spaß muss dieser Film erst machen, wenn man Japanisch spricht!

Into the White Night

19 Feb.

Original: Byakuyakou (2010) von Yoshihiro Fukagawa

1980 wird in einem Armenviertel ein Mann erstochen, verdächtigt wird eine Nachbarin, mit der er angeblich eine Affäre hatte. Kommissar Sasagaki (Eiichiro Funakoshi) ermittelt und begegnet dabei zunächst unter merkwürdigen Umständen dem Sohn des Mordopfers: Der kleine Ryoji ist im Obergeschoss des Hauses eingeschlossen und wirkt seltsam unbeteiligt angesichts der Ermordung seines Vaters. Beim anschließenden Besuch bei der Tatverdächtigen ist der Kommissar besonders von deren achtjähriger Tochter Yukiho beeindruckt, die sehr gefasst und viel ehrlicher als ihre Mutter aussagt, wichtige Hinweise liefert und nebenbei auch noch €žVom Winde verweht€œ liest. Als wenige Tage später die Tatverdächtige Selbstmord begeht, wird der Fall zu den Akten gelegt, doch der Kommissar hat seine Zweifel.

Und diese Zweifel scheinen durchaus berechtigt: Im Lauf der nächsten 20 Jahre begegnen wir Yukiho (Maki Horikita) und Ryoji (Kengo Kora) immer wieder. Ryoji ist von zuhause ausgerissen und schlägt sich als Kleinkrimineller durch. Yukiho auf der anderen Seite wächst in der Obhut ihrer Tante zu einer strahlenden Schönheit heran, in der Schule bekommt sie nur die besten Noten. In regelmäßigen Abständen geschehen in Yukihos Umgebung jedoch furchtbare Verbrechen: Erst wird eine Mitschülerin, dann sogar ihre beste Freundin vergewaltigt, ein Privatdetektiv der im Auftrag der Familie ihres zukünftigen Bräutigams mehr über sie herausfinden sollte stirbt an einer Vergiftung. Kommissar Sasagaki lässt nicht locker, gräbt in der Vergangenheit, freundet sich über die Jahre mit Ryojis Mutter an und bekommt nach langer langer Zeit von ihr den entscheidenden Tipp, das alles erklärende, fehlende Puzzleteil.

Die Story klingt nach einem wirklich sehr vielversprechenden Krimi, allerdings leidet der Film an einer Reihe von massiven Problemen. Dazu gehört zunächst seine Vorhersehbarkeit: Schon nach relativ kurzer Zeit ist eigentlich klar, was hinter dem Mord an Ryojis Vater und dem €žSelbstmord€œ von Yukihos Mutter steckt (Achtung, jetzt kommen Spoiler!! Wer den Film noch sehen will, springt am besten direkt zum letzten Absatz). Die Ungereimtheiten um Yukiho sind zu offensichtlich, ihre Figur so exponiert angelegt, agiert so abgeklärt und erwachsen, sie muss hinter den Todesfällen stecken: Ihre Mutter hatte keine Affäre mit Ryojis Vater, es war Yukiho selbst, die er besuchen kam, denn das Mädchen wurde von der Mutter an Pädophile aus der Umgebung verkauft.

So weit, so dramatisch und erschütternd €“ ein toller Stoff für einen Film! Wenn nicht der Rest von Byakuyakou darauf ausgerichtet wäre, weiter Spannung aufzubauen und uns langsam an des Rätsels Lösung heranzuführen, obwohl die schon längst auf der Hand liegt. Alle paar Jahre geschehen Verbrechen, sterben Menschen und die Löcher im Plot werden immer größer und größer, denn die Macher versuchen ja weiter verzweifelt, die Zuschauer im Unklaren zu halten. Geradezu lächerlich wird es, wenn Yukihos beste Freundin genau vor einem Rendezvous Opfer einer Vergewaltigung wird, und Yukiho ihr den gutaussehenden, reichen Mann wegschnappt und ihn schließlich heiratet €“ ohne dass dieser sich auch nur einmal nach seiner plötzlich verschwundenen Angebeteten erkundigt hätte! Oder die Vorstellung, dass Ryoji ein perfektes Verbrechen nach dem anderen begeht, als Jugendlicher noch dazu, der sich selbst mit Prostitution und anderen Gaunereien über Wasser hält. Einfach absurd!

Doch über Unstimmigkeiten in der Story sehe ich gern mal hinweg, wenn das Paket ansonsten stimmig ist. Das viel größere Problem des Films ist die fehlende Auseinandersetzung mit den Charakteren von Ryoji und vor allem von Yukiho. Dieser Mangel ergibt sich zwangsläufig daraus, dass die Macher verzweifelt die Auflösung des Rätsels an das Filmende schieben. So es ist natürlich schwer möglich, uns die Charaktere und ihre Figuren nahezubringen und dabei gleichzeitig die Ereignisse, die diese Motive hervorbringen, auszusparen. Bei Ryoji kann man noch argumentieren, dass er im Lauf der Jahre die ganzen grausamen Verbrechen aus Liebe zu Yukiho oder aus Verpflichtung und einem empfundenen Verantwortungsgefühl begeht.

Aber über Yukiho erfahren wir überhaupt nichts. Sie wirkt die ganze Zeit wie eine eiskalte, berechnende, skrupellose, jeden manipulierende und nur auf ihren Vorteil bedachte Bestie in Menschengestalt. Doch was treibt sie an? Rache kann es nicht sein, dann müsste sie die ganzen Männer beseitigen, die ihr ihre Kindheit zerstört haben, was sie aber nicht macht. Der Wunsch, ihre zerstörte Kindheit nachzuleben, eine Ersatzfamilie zu finden? Kein Hinweis im Film. Liebt sie Ryoji? Vielleicht, aber dann könnten die beiden einfach zusammen glücklich sein, anstatt das Leben völlig unbeteiligter Menschen zu zerstören. Krankhafter Ehrgeiz und der verzweifelte Wunsch nach Anerkennung? Das käme noch am ehesten in Frage, so à la Charles Foster Kane. Nur will das nicht zu den Flashbacks passen, die Ryoji und Yukiho als glücklich spielende Kinder zeigen. Die Sache ergibt einfach keinen Sinn, es gibt keine nachvollziehbare Motivation für die ganzen grausamen Taten! Und daran scheitert letztlich der ganze Film. Schade.

Und es gibt noch ein Problem: Die Macher konnten sich anscheinend nicht entscheiden ob sie einen Krimi oder ein Melodram drehen sollten. Das wird schon im Trailer klar, man achte einfach mal auf die unwesentlichen Brüche in Musik und Bildsprache bei Sekunde 54 und bei 1:30.

Die Ursache für all diese Inkonsistenzen dürfte der Umstand sein, dass es sich bei Into the White Night um die Adaption einer TV-Serie handelt. Diese lief 2006 wohl ziemlich erfolgreich, weist aber einige grundlegende Unterschiede zum Film auf: Yukiho und Ryoji sind ein paar Jahre älter, als sie ihre Eltern umbringen, was ihr abgebrühtes Vorgehen glaubwürdiger macht. Vor allem aber sind sie ein Liebespaar und die Serie erzählt folgerichtig in erster Linie eine Liebesgeschichte. Zudem kann es im Serien-Format durchaus gut funktionieren, in einzelnen Folgen mal die Krimi-Elemente in den Vordergrund zu stellen, ohne dass dadurch gleich die ganze Serie aus dem Gleichgewicht kommt. Der Film dagegen wirkt durch diese Mischung unfertig und alles andere als stimmig. Was wirklich schade ist, denn die Geschichte hat unbestritten ein großes Potenzial und hat ja auch als TV-Serie sehr gut funktioniert.

Der Film ist in vieler Hinsicht auch wirklich gut gemacht, atmosphärisch dicht, in ruhigen, langsamen und zurückhaltenden Bildern inszeniert und schön anzuschauen. Doch unter dieser gelungenen Oberfläche steckt einfach ein riesengroßes Kuddelmuddel, wohl weil die Macher unbedingt den Fans der Byakuyakou-Serie etwas „Neues“ bieten und bisher weniger beachtete Aspekte der Story in den Vordergrund stellen mussten. Aus der Länge dieser Auseinandersetzung mit den Schwächen von Into the White Night seht ihr, dass mich dieser Film keineswegs kalt gelassen hat. Eben weil ich die Grundidee genial finde und der Film mich durchaus berührt hat, ärgern mich die Inkonsistenzen bei Plot und Charakterzeichnung ungemein. Hier war das Potenzial für was wirklich großes da, aus dem dann leider nur Durchschnitt wurde.